本シリーズは、所有しているミラーレス機の本体の詳細を

世代別に紹介して行く記事だ。

今回はミラーレス第二世代=普及期(注:世代の定義は

第一回記事参照)の PENTAX K-01(2012年)を紹介しよう。

(注;この年では、PENTAXはRICOHの傘下ではあるが、

ブランドとしてのPENTAXは残っている)

![c0032138_18331799.jpg]()

(ミラーレス・マニアックス第11回,第60回記事参照)

以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めて

いくが、記事後半では別のレンズに交換する。

また、掲載写真はK-01の本体機能のエフェクトを多用する。

![c0032138_18331723.jpg]()

カメラの回が来てしまった(汗)

本機K-01は発売年が2012年なので、一応、本シリーズでの

世代分類上では第二世代のミラーレス機であるのだが、

本機の性能からすると、第一世代に分類されてもおかしく無い、

なにせ、AFでもMFでもまともにピントを合わせる事ができない

と言う、致命的、あるいは落第点とも言えるカメラだからだ。

本機K-01については、過去、特集記事で紹介した事があり、

そして、デジタル一眼レフ・クラッシックス第14回(番外編)

記事でも取り上げている。

すでに3度目の登場であり、出自や仕様等は、それらの過去

記事に詳しいので、今回はまた違った内容で本機を紹介して

いく事とする。

![c0032138_18331728.jpg]()

「何をしてもピントが合わない」という重欠点である。

では、「とんでもなく低い評価なのか?」というと、それが

そうでも無いのである。

デジタル一眼記事での本機の評価点は、ちょうど平均値の

3.0点であった、本ミラーレス・クラッシックス記事では、

デジタル一眼記事よりも評価項目数が増えてはいるが、

恐らくラストの総合評価点は、平均値3点に近い位置まで

行くと思われる。

・・と言うのも、本機K-01は、性能以外の評価点が極めて

高いカメラなのである。

![c0032138_18331793.jpg]()

試験の成績は酷い点数なのに、何か飛びぬけた特技がある、

例えば、ゲームが非常に上手いとか、容姿端麗であるとか、

コメディアンのように皆を笑わす才能があるとか、まあ、

そんな類の事である。

学校の先生からすれば、ちゃんと勉強や運動が出来て、

性格が良い子供の方が扱いやすい事は確かであろう。

でも、そうした強烈な個性をも、現代の教育シーンでは、

ちゃんと認めてあげるようになってきていると思う。

さもないと、皆が皆、型にハマった画一的で優等生的な

子供達ばかりになってしまい、面白くないし、国際社会で

生き残る個性や発想を持つべき日本の将来の為にも良く無い。

本機K-01は「問題児」である。だから、一般的なカメラに

対する感覚を、使う側で変えていかなければならない。

すなわち、テストの成績が悪い子供を、先生が見放すと、

結果的に「落ちこぼれ」になってしまうようなものだ。

落ちこぼれるのは、その生徒本人に100%責任があるとは

限らない事であろう、きっと、生徒を取り巻く環境にも

様々な問題がある筈だ。

K-01を「AFが合わないからダメなカメラだ」と切り捨てて

しまったら、本当に「落ちこぼれ」だ。でもせっかく買った

カメラである、どうやったら、この問題児の個性が活かせる

のかを考えるのが、先生(ユーザー)の責務であろう。

![c0032138_18324919.jpg]()

マーク・ニューソン氏の手による、その超個性的な

スタイルが上げられる。ここは好き嫌いがあると思うが、

およそ今までのどのカメラとも異なる独特の雰囲気があり、

目立つという点では間違いない。

ただし、デザイン優先で、機械としての「作り」が犠牲に

なってしまった点も少々ある。

また、デザインの個性により、装着するレンズのバランス的

なセンスも問われてしまう、なかなかクセのあるカメラだ。

それから、マニアック度が高く、歴史的価値が高い事だ。

でもまあ、これはマニア向けの要素で、一般的ユーザーには

あまり関係が無い事であろう。

![c0032138_18324960.jpg]()

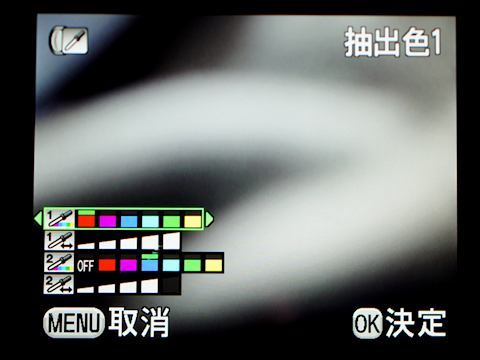

仕様および操作系により「エフェクト母艦」として使用する

際に、最大のパフォーマンスを発揮できるという点だ。

近年では、一般的なデジタル一眼レフ/ミラーレス機や、

コンパクト機、携帯電話カメラやスマホカメラのアプリでも

エフェクトは普及しているので当たり前の機能とは言えるが、

本機K-01のエフェクトは、遊びの範疇を越えて、写真表現と

しても利用可能なレベルだし、エフェクト利用時の操作系は、

一眼レフや携帯カメラの追従を許さない。

![c0032138_18324916.jpg]()

本機のエフェクト機能を用いた写真を多数掲載している、

また、これが楽しい為、評価点においては、「エンジョイ度」

が高くなり、加えて「描写力・表現力」の点数も高い。

ここが、性能や完成度が低い本機K-01でも、その他の要素が

好評価となり、どうにも気になる「問題児カメラ」という

レッテルが貼られてしまう理由だ。

![c0032138_18331713.jpg]()

でも述べたが「唯一の(孤高の)Kマウントミラーレス機」

である。

Kマウントと言うのは、ご存知、PENTAXの一眼レフ用の

マウント名称だ、その出自については例えばデジタル一眼

第5回「PENTAX K10D」の記事に詳しい。

後にも先にも、一眼レフ用と同じマウントでミラーレス機を

作ってしまった例は無い、本機K-01が、最初にして最後、

唯一無二である。本機の歴史的価値は非常に高い。

なお、APS-C型以上のミラーレス機で「初の手ブレ補正搭載」

という歴史的価値もあるが、まあ、これは他のPENTAXの

Kマウント一眼レフを使った方が遥かに便利なので、あまり

重要な意味は無いであろう。

![c0032138_18331781.jpg]()

「Q」システムが存在する。

最初の「PENTAX Q」は2011年発売、これがPENTAXでは

初のミラーレス機だ、本シリーズでの世代分類では

第二世代=普及期(各社からミラーレス機が出揃う)に

相当する時代だ。

なお「Qシリーズ」は2014年まで4機種が展開されたが、

現在では新製品の発売は止まっている。

市場の状況の変化、および親会社のHOYAからRICOHへの

変革期においての戦略転換であろう。

本機K-01は、Qシリーズの後から発売されている。

何故、2つの異なるミラーレス機のシリーズをPENTAXが

展開していたか、その理由は明らかにはされていないが

HOYA時代の戦略は、エントリー層に向けてカメラを普及する

要素が大きかったと思われるので、その一環なのかもしれない。

Qシリーズは、当初1/2.3型という、普及型コンパクト機

並みの小型センサーで展開した、しかし、2010年代では、

「センサーの大きいカメラが良いカメラ」という常識(?)が、

一般ユーザー層に広まった時代でもある。

まあ、そういう理由もあるからかQシリーズは商業的に苦しく

なってしまい、シリーズ3機種目のQ7(2013年)からは、

1/1.7型センサーに、心持ち大型化された。

しかし、これでもまだ小さい、だから、他社ミラーレス機

と同様のAPS-C型センサーのミラーレス機を、PENTAXに

おいてもラインナップする必要があったのかも知れない。

(注:Q7よりも本機の方が先に発売されている)

ただ、Qシリーズは、センサーサイズを小さくする事で

カメラ本体もレンズも小型化する事を可能とした多大な特徴

を得る事ができた、すなわち必ずしもセンサーが大きい事が

良い事ばかりでは無い、という事であり、

センサーが大きくなると、カメラ本体のみならずレンズも

含めたシステムが「大きく、重く、高価になってしまう」

という弱点(三重苦)が必然的にのしかかる。

![c0032138_18331640.jpg]()

例えば同時代のSONY NEX-7では、2400万画素であったのが

本機K-01では、1600万画素だ、これでは旧来からの

「画素数が大きい方が良い」というユーザーの思い込みに

引っかかってしまう。

で、何故「センサーが大きい方が良い」という話が広まったか

と言うと、それ以前の2000年代は、デジタルカメラの発展期

であり、一般ユーザーは、その性能基準として「画素数」に

着目していた。

つまり「画素数の大きいカメラの方が綺麗に写る」という

風に思っていたのだが、これは、ある意味、この時代特有の

「売り文句」である。つまり、そういう風に、画素数を大きく

するようにデジタル(センサー)技術が発達したから、それを

メーカーやメディアが、ユーザー層に強くアピールした結果、

ユーザー側が、そう思い込んだ、というだけの話である。

その後、2010年代になると、まずは先行したミラーレス

規格のμ4/3に対する、他社陣営の「差別化戦略」(μ4/3は

センサーが小さいから、我が社の大型センサーが優れている

という売り文句)が始まった。

そして同時に、スマホの普及による小型機(コンパクト等)

の低迷や、カメラ市場の縮退(スマホで撮れば十分だから

重たい一眼レフを持ち歩く必要が無い、というユーザー論理)

に対抗・対応する為に、大型化センサーが「高付加価値」商品

(つまり、「凄い」とユーザーに思ってもらえ、価格が高く

ても売れる=カメラの販売台数が減ってもやっていける)

であった事が、「大型センサーが良い」という話が広まった

理由であろう。

カメラに係わる業界は、こうして、ユーザー層に「ある種の

価値観」を(植えつけて)持ってもらなわないと、カメラが

売れずに市場が崩壊してしまうという危機感を感じている訳だ。

だから現在では「新しい高機能の高価なカメラが良いカメラ

である」と、業界関係者の誰もが言い、古い機種は、さっさと

市場から消し去ってしまっている。また中古店(中古市場)も

流通がだんだんと苦しくなり、「別にそれまでのカメラの性能

(仕様)でも十分」と思っても、もはやそうした古いデジタル

カメラを安価に入手する事自体が難しくなってきている。

まあ、古いカメラを安く売っても中古店は儲からないので

やっていけなくなるので、これもやむを得ない傾向であろう。

ただ、個人的には、どうも、市場に「乗せられている」

気がして、こういう傾向は好ましくないと思っている、

だから、私なりの購買(消費)行動の考え方やルールを色々と

儲けて、自分なりの価値観を構築しようとしている訳だ。

そういう考え方も、近年の「マニアックス系」のシリーズ記事

のコンセプトや執筆理由となっている事も事実だ。

![c0032138_18331649.jpg]()

まず、2000年代の「画素数神話」の件だ。

実際のところは、例えば、2004年頃の各社の600万画素級

CCDで、写真としてはもう十分に実用的なレベルにあった。

それは、デジタル一眼レフ・クラッシックスのシリーズ記事

で、第2回「PENTAX *istDs」から、第4回「NIKON D70」

あたりを読み返してもらい、掲載写真を見て貰えれば

わかる事であろう、それらのカメラは、全て600万画素機だし

実際にはさらに小さい画素数(300万画素程度)で撮って

いるが、ブログでの掲載上では何ら問題ない。

で、たとえばその600万画素で写真をプリントするならば、

具体的には、必要最小限の印刷品質である

175dpi(ドット・パー・インチ)で印刷した場合、

それが、3008x2000画素であれば、

横3008pixel÷175dpix2.54(inch→cm)=約43.6cm

縦2000pixel÷175dpix2.54(inch→cm)=約29.0cm

の用紙まで印刷する事が可能となり、これはだいたい

A3サイズ(42.0cmx29.7cm)に相当する。

2000年代、まだDPE店では旧来のフィルム用プリント機を

デジタルプリント用に流用していた。そういう店舗で

一般写真をプリントする場合、L判か、せいぜい2L判

(17.8cmx12.7cm)程度であり、600万画素は十分すぎる

画素数だ。

そして、たまに写真展などに出す(展示する)としても、

まあ、ワイド四つ切り(36.5cmx25.4cm)程度であろう。

つまり、600万画素あれば、これらのプリント用途は全て

問題なくクリアできる。

家庭用PCプリンターでも同様で、一般的にはA4までだ。

A3プリンターも勿論この時代から存在したが、大きいので

置ける家庭環境は限られていた事であろう。そして仮にA3で

印刷したとしても、前述のように600万画素で問題ない。

なお「印刷で175dpiは低すぎる」とは思うなかれ、人間の

視覚や閲覧距離、印刷用プリンターの性能(解像度)など

からすると、現実的には175~350dpiあたりが印刷品質と

しては適正な範囲だ、と様々な研究結果で述べられている。

で、印刷屋さん等に印刷を頼んで、写真を入稿する際に、

「600dpiなければ受け付けません」と言われる場合も

あるのだが、これはまあ「安全マージン」だと思えば良い

であろう、入稿画像品質が悪くて、それのせいで印刷屋さん

が文句を言われたら、かなわないからだ。

実際にはそこまでの印刷dpi数は不要である。

余談だが、印刷屋さんによっては、画素数とかdpiの計算

方法を知らない場合もあるようだ。まあ、カメラマンでも

フィルムからのデジタル化時代において、様々な誤解や

混乱が、いくらでもあったのだから、他の業界でも同様だ。

そして、時には何万画素以上とか何dpiで、とかではなく、

「2MByte以上のJPEGで下さい」と言われる場合もある。

まるで、「肉の量り売り」のようなイメージだ

画像という2次元の要素を、重さとか量とかの1次元変数に

変換しているようで、どうにも気持ちが悪い。

まあ、結局、デジタル画像に関しては実際の所では様々な

高度な知識を要求されるものだから、皆が皆、その全てを

理解しているものでは無い、という事なのであろう。

で、ファイルサイズで量るのは、これも多大な問題があり、

例えば、被写界深度の極めて浅い写真(例:マクロレンズで

近接した花を撮って背景が全てボケた画像)や、同一の色調

の画素が極めて多い写真(例:夜間の花火写真で、背景の殆ど

が漆黒の闇とか、ほとんどが青空とか)の場合、これらは、

JPEGの原理的には非常に大きい圧縮率となる、つまり目標と

する圧縮率に比べて、非常に小さいファイルサイズとなるのだ。

圧縮率の計算方法だが、まずは非圧縮の24bit形式を

基準値とする、これは、RGB(赤・緑・青)の3色に各8bitが

割り振られている訳だから、その基準ファイルサイズは

横ピクセル数x縦ピクセル数x3色でByte数が計算できる。

簡単な例として、600万画素で計算してみよう、

横約3000x縦2000x3=1800万Byte

約100万Byte(1048576Byte)で1M(メガ)Byteであるから、

上記は約17MByteとなる。

JPEGの圧縮率だが、肉眼で見た場合、上記非圧縮の容量を

1/10まで圧縮しても、標準的な空間周波数分布を持つ画像で

あれば問題は無い、だから、これをJPEG化する場合、

600万画素=1.7MByte が標準的ファイルサイズとなる。

これ以上、圧縮率を下げる(ファイルサイズを大きくする)

事をしても肉眼で見た画質は向上しない、だから、例えば

1/4圧縮などは、実は冗長なのだ(意味が無い)

そして、前記、被写界深度の浅い写真は、同じ目標圧縮率

(例えば1/10)を設定しても、ファイルサイズは、どんどん

と小さくなる、被写界深度の浅い写真では1/20程度、

さらに非常に深度の浅い、あるいは同一画素が多い写真では、

1/30~1/40程度までの比率で圧縮される。

ファイルサイズで言うと、それぞれ850KB~570KB程度である。

花火の写真も同様で、数百KBYteにしかならない。

以前、花火のイベントの電車内ポスターを作る際、その印刷

屋さんが「2MByte以上で欲しい」の類であった。けど、例えば、

5400x3500ピクセルの約1800万画素で入稿してもファイル

サイズは1MByte強にしかならない(圧縮率=1/40程度)

2MByteなんて、いくら画素数を上げても、なる訳が無いのだ。

ところが、これの説明がなかなか担当者に伝わらない、

「2メガ無いと印刷できないので困るんです」といった感じだ。

やむをえない、実例として試験的に1800万画素の真っ黒な

画像を作り、それをJPEGで保存すると、たったの300KByte

にしかならない事を実演(注:これは誰でも実験出来る)

「2MByteにしようとしたら、1億画素を越えてしまいますよ!

そんな大きな画素数のカメラは売っていないと思いますが・・」

と、「画像のパターンによってファイルサイズが違う」という

事を説明するのに苦労した事がある。

![c0032138_18331674.jpg]()

ブログや各種SNSの普及が始まった事がある。

これらは、当時は普通はパソコンの画面で見るものであった、

Windwos XP等での基本画面解像度は、XGA(1024x768)だ、

これは、約75万画素(しかない!)に相当する。

で、実際には、SNS等はブラウザで見るものであるから

PC画面いっぱいにまで写真が広がって表示される事は無い、

大きくてもVGA(640x480=30万画素)くらいである。

ちなみに、本ブログにおいては、開設当初(2005年)より、

ずっと約20万画素で写真を掲載している。

ちなみに、スマホ等では、PCより画面解像度はさらに低い。

で、これらPC閲覧環境は高々数十万画素だ、600万画素でも

巨大すぎる為、思い切り縮小しなくてはならない。

(注:縮小とは画素数(解像度)を下げる事、前記の圧縮

とは、同じ画素数でファイルサイズを小さくする事だ。

まず、この両者を混同している人が極めて多い、これは

画像処理での基本中の基本であり、間違えると格好悪い)

もし、自分自身で画像を縮小しないと、ブラウザにおいて、

HTMLコードのIMG SRCタグに書かれたサイズ・パラメーターに

より、自動的に(勝手に)縮小される。しかしながら、縮小の

方式(アルゴリズム)は、バイキュービック法やLANCZOS法

など様々な手法があり、しかも、ブラウザによって、それは

異なる(縮小精度を優先するブラウザと、表示速度を優先する

ブラウザがある為)だから、縮小の手を抜いてブラウザまかせ

にしてしまうと、それを閲覧する他の人の環境によっては、

写真の雰囲気が異なってしまう(例:輪郭線が強くなったり、

斜めの線にギザギザ=ジャギーが発生する等)

なお、大きな画素数から小さな画素数へ、画像を思い切り縮小

すると、輪郭の部分が非輪郭部に対して相対的に強くなり、

それは見かけ上「被写界深度が増した」ように見える。

だから風景写真等においては、大画素の写真を縮小する事で、

よりくっきり見える効果がある、これはPCのみならず、カメラ

の背面モニター等でも同様で、縮小率が大きいと、はっきり

見える事になる。この「縮小効果」をもって「画素数の大きい

カメラの方が良く写る」という印象をユーザーが持って

しまったのかも知れない。(注:カメラのモニターで見たら

ピントが合っていたのに、PCで見たらピンボケだった、という

現象も同様の原理からなる)

なお、大口径レンズ、近接撮影、望遠レンズ等で被写界深度が

浅くなった写真の場合は、大きく縮小効果を出してしまうと

輪郭部が強調され、目的とする写真の描写とは逆効果となって

しまう危険性がある。

私は、被写界深度が浅い写真を撮る事が多い為、

できるだけ小画素から縮小するようにしている。

この為、カメラ設定は、カメラの最小画素で撮る事が多い、

本記事でも、K-01の最低画素数である400万画素で撮影した

写真を縮小して掲載している。

なお、これは画像の理論的にはそうなのだが、ちゃんと検証

する事も可能である(例、同じ被写体を、画素数を変えて

撮って、同じ画素数まで縮小する)が、面倒なので、今回は

やっておらず、その実例掲載は見送る。

![c0032138_18340844.jpg]()

実験をやってみると良いであろう。

(なお、編集ソフトの画像縮小手法によっても結果は異なる、

また、カメラのシャープネス設定をプラスにする事で

輪郭がキツくなりすぎて逆効果となる場合もある、これは

カメラによりけりなので、各自色々試してみる必要がある)

こういう事を色々と実験や研究をしていくと、きっと、

大画素の「高画質神話」が疑問に思えてくる事であろう。

どんな事でもそうだが、自分で試して納得する必要がある、

他人の言う事を鵜呑みにしてはならない。現代の情報化社会

という物は、気をつけないと、そこに「大きな思惑」が

介在しているかも知れないのだ。が、それは市場を守る為の

「大人の事情」なのかも知れないので、必ずしも悪い事だ、

とは言い難い、だから情報の中から、真実をちゃんと見抜く

眼力が必要になり、その真実に対して、自分がどう対応して

いくかを、ユーザーは良く考える必要がある、という事だ。

![c0032138_18324915.jpg]()

事の半分だ、これ以降、「大きなセンサー」の意義について

書く予定だったのだが、際限なく文字数が増えてしまい

K-01の話が何も出来そうにない(汗)

センサーサイズの件は、またいずれ、その手のカメラの記事で

書くとして(本シリーズ第2回GXRの記事でも記載)

今回の「画素数」の話は、このあたりまでで留めておこう。

まあ、今時のカメラでは、壁一面のポスターとかを印刷して

作る必要が無い限り(それは業務用途だ)、どのカメラを

使っても画素数は十分に足りている、という事である。

(それに、これ以上画素数を上げると、レンズの性能が

追いつかなくなる)

![c0032138_18324969.jpg]()

弱点は勿論色々とある。

AFは、初期のコントラストAFのみであり、組み合わせる

レンズによっては、まったくと言って良いほどピントが

合わない(精度不足)

また、MFは、背面モニターの解像度が低く、ピーキング

機能も精度が低く、EVFがなく外付けも装着不可、

また再生系部品のバグで、ボケた画像が表示される、等で

壊滅的であり、すなわちAFでもMFでもピントが合わない。

(注:モニター再生画像がボケて見える件は、2011年~

2013年の各社ミラーレス機の数機種で同様の問題点があり

この当時に使われていた共通部品の問題だ。この時代には

本件の他にも色々と各社共通の不具合があって、もしかすると

東日本大震災(2011年)による、部品供給不足により

様々な代替部品を使用していたからであろうか?

まあ、しかしながら、こういう単純な不良が各社で見逃されて、

カメラが市場に出てきてしまうという製品品質管理体制の甘さ

や、新機種の発売により過去機種の問題点が、うやむやに

なってしまう事も、また問題だ)

で、この問題に対応する為には、できるだけピント合わせに

負担が少ないレンズを装着するしかない、具体的には、

被写界深度の深いAF広角レンズやMFならばトイレンズ系だ。

![c0032138_18340882.jpg]()

KENKO PINHOLE 02(ミラーレス第59回,第66回,補足編第5回

ハイコスパ第7回記事で紹介)を使用する。

![c0032138_18340865.jpg]()

AUTO ISOのままでISO25600まで上がる仕様は、明所での

ピンホール手持ち撮影を可能とし、背面モニターで

その映像も見れるし、エフェクトもかけ放題だ。

![c0032138_18343082.jpg]()

ピント合わせの課題が解決し、使っていて極めて楽しい

カメラに変貌する。

![c0032138_18340858.jpg]()

一眼レフ(例:KP=ISO82万等)でピンホールを使った方が

性能的にはベターだが、それらの新鋭機を、こうした目的に

使うのは高性能が生かせず、効果的では無い。

(それに、ライブビューで無いとピンホール撮影が出来ない)

むしろ性能がNGなカメラを、その欠点を相殺し、救済する

意味で適切なレンズを組み合わせる方が、テクニカルで

上級者向けであると思う。

![c0032138_18343001.jpg]()

そのあたりはネチネチと書いているので、もうばっさりと

割愛しよう。それと基本性能の数値スペック紹介も省略する、

そういうもので評価を行う類のカメラでは無いのだ。

![c0032138_18342950.jpg]()

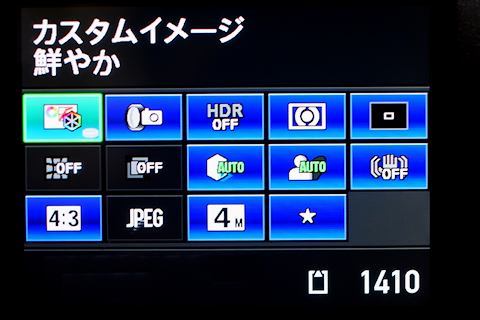

評価項目は10項目である(第一回記事参照)

【基本・付加性能】★

【描写力・表現力】★★★★

【操作性・操作系】★★

【アダプター適性】☆

【マニアック度 】★★★★☆

【エンジョイ度 】★★★★

【購入時コスパ 】★★★ (中古購入価格:17,000円)

【完成度(当時)】☆

【仕様老朽化寿命】★★★☆

【歴史的価値 】★★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.8点

総合点は予想通り平均的かやや低い程度。

ダメダメのカメラと言う状態では無い。

しかし極めて評価項目毎のデコボコが大きいカメラである、

これが「問題児」である所以であるから、ちゃんとこの

個性を見極めて、長所を活かすように使う必要がある。

![c0032138_18342994.jpg]()

あくまでマニア専用機であろう。

後継機が出る予定はまず無いと思う、入手しておくので

あればギリギリ今のうちだ。

次回記事は、第三世代のミラーレス機を紹介する。

世代別に紹介して行く記事だ。

今回はミラーレス第二世代=普及期(注:世代の定義は

第一回記事参照)の PENTAX K-01(2012年)を紹介しよう。

(注;この年では、PENTAXはRICOHの傘下ではあるが、

ブランドとしてのPENTAXは残っている)

(ミラーレス・マニアックス第11回,第60回記事参照)

以降、本システムで撮影した写真を交えながら記事を進めて

いくが、記事後半では別のレンズに交換する。

また、掲載写真はK-01の本体機能のエフェクトを多用する。

カメラの回が来てしまった(汗)

本機K-01は発売年が2012年なので、一応、本シリーズでの

世代分類上では第二世代のミラーレス機であるのだが、

本機の性能からすると、第一世代に分類されてもおかしく無い、

なにせ、AFでもMFでもまともにピントを合わせる事ができない

と言う、致命的、あるいは落第点とも言えるカメラだからだ。

本機K-01については、過去、特集記事で紹介した事があり、

そして、デジタル一眼レフ・クラッシックス第14回(番外編)

記事でも取り上げている。

すでに3度目の登場であり、出自や仕様等は、それらの過去

記事に詳しいので、今回はまた違った内容で本機を紹介して

いく事とする。

「何をしてもピントが合わない」という重欠点である。

では、「とんでもなく低い評価なのか?」というと、それが

そうでも無いのである。

デジタル一眼記事での本機の評価点は、ちょうど平均値の

3.0点であった、本ミラーレス・クラッシックス記事では、

デジタル一眼記事よりも評価項目数が増えてはいるが、

恐らくラストの総合評価点は、平均値3点に近い位置まで

行くと思われる。

・・と言うのも、本機K-01は、性能以外の評価点が極めて

高いカメラなのである。

試験の成績は酷い点数なのに、何か飛びぬけた特技がある、

例えば、ゲームが非常に上手いとか、容姿端麗であるとか、

コメディアンのように皆を笑わす才能があるとか、まあ、

そんな類の事である。

学校の先生からすれば、ちゃんと勉強や運動が出来て、

性格が良い子供の方が扱いやすい事は確かであろう。

でも、そうした強烈な個性をも、現代の教育シーンでは、

ちゃんと認めてあげるようになってきていると思う。

さもないと、皆が皆、型にハマった画一的で優等生的な

子供達ばかりになってしまい、面白くないし、国際社会で

生き残る個性や発想を持つべき日本の将来の為にも良く無い。

本機K-01は「問題児」である。だから、一般的なカメラに

対する感覚を、使う側で変えていかなければならない。

すなわち、テストの成績が悪い子供を、先生が見放すと、

結果的に「落ちこぼれ」になってしまうようなものだ。

落ちこぼれるのは、その生徒本人に100%責任があるとは

限らない事であろう、きっと、生徒を取り巻く環境にも

様々な問題がある筈だ。

K-01を「AFが合わないからダメなカメラだ」と切り捨てて

しまったら、本当に「落ちこぼれ」だ。でもせっかく買った

カメラである、どうやったら、この問題児の個性が活かせる

のかを考えるのが、先生(ユーザー)の責務であろう。

マーク・ニューソン氏の手による、その超個性的な

スタイルが上げられる。ここは好き嫌いがあると思うが、

およそ今までのどのカメラとも異なる独特の雰囲気があり、

目立つという点では間違いない。

ただし、デザイン優先で、機械としての「作り」が犠牲に

なってしまった点も少々ある。

また、デザインの個性により、装着するレンズのバランス的

なセンスも問われてしまう、なかなかクセのあるカメラだ。

それから、マニアック度が高く、歴史的価値が高い事だ。

でもまあ、これはマニア向けの要素で、一般的ユーザーには

あまり関係が無い事であろう。

仕様および操作系により「エフェクト母艦」として使用する

際に、最大のパフォーマンスを発揮できるという点だ。

近年では、一般的なデジタル一眼レフ/ミラーレス機や、

コンパクト機、携帯電話カメラやスマホカメラのアプリでも

エフェクトは普及しているので当たり前の機能とは言えるが、

本機K-01のエフェクトは、遊びの範疇を越えて、写真表現と

しても利用可能なレベルだし、エフェクト利用時の操作系は、

一眼レフや携帯カメラの追従を許さない。

本機のエフェクト機能を用いた写真を多数掲載している、

また、これが楽しい為、評価点においては、「エンジョイ度」

が高くなり、加えて「描写力・表現力」の点数も高い。

ここが、性能や完成度が低い本機K-01でも、その他の要素が

好評価となり、どうにも気になる「問題児カメラ」という

レッテルが貼られてしまう理由だ。

でも述べたが「唯一の(孤高の)Kマウントミラーレス機」

である。

Kマウントと言うのは、ご存知、PENTAXの一眼レフ用の

マウント名称だ、その出自については例えばデジタル一眼

第5回「PENTAX K10D」の記事に詳しい。

後にも先にも、一眼レフ用と同じマウントでミラーレス機を

作ってしまった例は無い、本機K-01が、最初にして最後、

唯一無二である。本機の歴史的価値は非常に高い。

なお、APS-C型以上のミラーレス機で「初の手ブレ補正搭載」

という歴史的価値もあるが、まあ、これは他のPENTAXの

Kマウント一眼レフを使った方が遥かに便利なので、あまり

重要な意味は無いであろう。

「Q」システムが存在する。

最初の「PENTAX Q」は2011年発売、これがPENTAXでは

初のミラーレス機だ、本シリーズでの世代分類では

第二世代=普及期(各社からミラーレス機が出揃う)に

相当する時代だ。

なお「Qシリーズ」は2014年まで4機種が展開されたが、

現在では新製品の発売は止まっている。

市場の状況の変化、および親会社のHOYAからRICOHへの

変革期においての戦略転換であろう。

本機K-01は、Qシリーズの後から発売されている。

何故、2つの異なるミラーレス機のシリーズをPENTAXが

展開していたか、その理由は明らかにはされていないが

HOYA時代の戦略は、エントリー層に向けてカメラを普及する

要素が大きかったと思われるので、その一環なのかもしれない。

Qシリーズは、当初1/2.3型という、普及型コンパクト機

並みの小型センサーで展開した、しかし、2010年代では、

「センサーの大きいカメラが良いカメラ」という常識(?)が、

一般ユーザー層に広まった時代でもある。

まあ、そういう理由もあるからかQシリーズは商業的に苦しく

なってしまい、シリーズ3機種目のQ7(2013年)からは、

1/1.7型センサーに、心持ち大型化された。

しかし、これでもまだ小さい、だから、他社ミラーレス機

と同様のAPS-C型センサーのミラーレス機を、PENTAXに

おいてもラインナップする必要があったのかも知れない。

(注:Q7よりも本機の方が先に発売されている)

ただ、Qシリーズは、センサーサイズを小さくする事で

カメラ本体もレンズも小型化する事を可能とした多大な特徴

を得る事ができた、すなわち必ずしもセンサーが大きい事が

良い事ばかりでは無い、という事であり、

センサーが大きくなると、カメラ本体のみならずレンズも

含めたシステムが「大きく、重く、高価になってしまう」

という弱点(三重苦)が必然的にのしかかる。

例えば同時代のSONY NEX-7では、2400万画素であったのが

本機K-01では、1600万画素だ、これでは旧来からの

「画素数が大きい方が良い」というユーザーの思い込みに

引っかかってしまう。

で、何故「センサーが大きい方が良い」という話が広まったか

と言うと、それ以前の2000年代は、デジタルカメラの発展期

であり、一般ユーザーは、その性能基準として「画素数」に

着目していた。

つまり「画素数の大きいカメラの方が綺麗に写る」という

風に思っていたのだが、これは、ある意味、この時代特有の

「売り文句」である。つまり、そういう風に、画素数を大きく

するようにデジタル(センサー)技術が発達したから、それを

メーカーやメディアが、ユーザー層に強くアピールした結果、

ユーザー側が、そう思い込んだ、というだけの話である。

その後、2010年代になると、まずは先行したミラーレス

規格のμ4/3に対する、他社陣営の「差別化戦略」(μ4/3は

センサーが小さいから、我が社の大型センサーが優れている

という売り文句)が始まった。

そして同時に、スマホの普及による小型機(コンパクト等)

の低迷や、カメラ市場の縮退(スマホで撮れば十分だから

重たい一眼レフを持ち歩く必要が無い、というユーザー論理)

に対抗・対応する為に、大型化センサーが「高付加価値」商品

(つまり、「凄い」とユーザーに思ってもらえ、価格が高く

ても売れる=カメラの販売台数が減ってもやっていける)

であった事が、「大型センサーが良い」という話が広まった

理由であろう。

カメラに係わる業界は、こうして、ユーザー層に「ある種の

価値観」を(植えつけて)持ってもらなわないと、カメラが

売れずに市場が崩壊してしまうという危機感を感じている訳だ。

だから現在では「新しい高機能の高価なカメラが良いカメラ

である」と、業界関係者の誰もが言い、古い機種は、さっさと

市場から消し去ってしまっている。また中古店(中古市場)も

流通がだんだんと苦しくなり、「別にそれまでのカメラの性能

(仕様)でも十分」と思っても、もはやそうした古いデジタル

カメラを安価に入手する事自体が難しくなってきている。

まあ、古いカメラを安く売っても中古店は儲からないので

やっていけなくなるので、これもやむを得ない傾向であろう。

ただ、個人的には、どうも、市場に「乗せられている」

気がして、こういう傾向は好ましくないと思っている、

だから、私なりの購買(消費)行動の考え方やルールを色々と

儲けて、自分なりの価値観を構築しようとしている訳だ。

そういう考え方も、近年の「マニアックス系」のシリーズ記事

のコンセプトや執筆理由となっている事も事実だ。

まず、2000年代の「画素数神話」の件だ。

実際のところは、例えば、2004年頃の各社の600万画素級

CCDで、写真としてはもう十分に実用的なレベルにあった。

それは、デジタル一眼レフ・クラッシックスのシリーズ記事

で、第2回「PENTAX *istDs」から、第4回「NIKON D70」

あたりを読み返してもらい、掲載写真を見て貰えれば

わかる事であろう、それらのカメラは、全て600万画素機だし

実際にはさらに小さい画素数(300万画素程度)で撮って

いるが、ブログでの掲載上では何ら問題ない。

で、たとえばその600万画素で写真をプリントするならば、

具体的には、必要最小限の印刷品質である

175dpi(ドット・パー・インチ)で印刷した場合、

それが、3008x2000画素であれば、

横3008pixel÷175dpix2.54(inch→cm)=約43.6cm

縦2000pixel÷175dpix2.54(inch→cm)=約29.0cm

の用紙まで印刷する事が可能となり、これはだいたい

A3サイズ(42.0cmx29.7cm)に相当する。

2000年代、まだDPE店では旧来のフィルム用プリント機を

デジタルプリント用に流用していた。そういう店舗で

一般写真をプリントする場合、L判か、せいぜい2L判

(17.8cmx12.7cm)程度であり、600万画素は十分すぎる

画素数だ。

そして、たまに写真展などに出す(展示する)としても、

まあ、ワイド四つ切り(36.5cmx25.4cm)程度であろう。

つまり、600万画素あれば、これらのプリント用途は全て

問題なくクリアできる。

家庭用PCプリンターでも同様で、一般的にはA4までだ。

A3プリンターも勿論この時代から存在したが、大きいので

置ける家庭環境は限られていた事であろう。そして仮にA3で

印刷したとしても、前述のように600万画素で問題ない。

なお「印刷で175dpiは低すぎる」とは思うなかれ、人間の

視覚や閲覧距離、印刷用プリンターの性能(解像度)など

からすると、現実的には175~350dpiあたりが印刷品質と

しては適正な範囲だ、と様々な研究結果で述べられている。

で、印刷屋さん等に印刷を頼んで、写真を入稿する際に、

「600dpiなければ受け付けません」と言われる場合も

あるのだが、これはまあ「安全マージン」だと思えば良い

であろう、入稿画像品質が悪くて、それのせいで印刷屋さん

が文句を言われたら、かなわないからだ。

実際にはそこまでの印刷dpi数は不要である。

余談だが、印刷屋さんによっては、画素数とかdpiの計算

方法を知らない場合もあるようだ。まあ、カメラマンでも

フィルムからのデジタル化時代において、様々な誤解や

混乱が、いくらでもあったのだから、他の業界でも同様だ。

そして、時には何万画素以上とか何dpiで、とかではなく、

「2MByte以上のJPEGで下さい」と言われる場合もある。

まるで、「肉の量り売り」のようなイメージだ

画像という2次元の要素を、重さとか量とかの1次元変数に

変換しているようで、どうにも気持ちが悪い。

まあ、結局、デジタル画像に関しては実際の所では様々な

高度な知識を要求されるものだから、皆が皆、その全てを

理解しているものでは無い、という事なのであろう。

で、ファイルサイズで量るのは、これも多大な問題があり、

例えば、被写界深度の極めて浅い写真(例:マクロレンズで

近接した花を撮って背景が全てボケた画像)や、同一の色調

の画素が極めて多い写真(例:夜間の花火写真で、背景の殆ど

が漆黒の闇とか、ほとんどが青空とか)の場合、これらは、

JPEGの原理的には非常に大きい圧縮率となる、つまり目標と

する圧縮率に比べて、非常に小さいファイルサイズとなるのだ。

圧縮率の計算方法だが、まずは非圧縮の24bit形式を

基準値とする、これは、RGB(赤・緑・青)の3色に各8bitが

割り振られている訳だから、その基準ファイルサイズは

横ピクセル数x縦ピクセル数x3色でByte数が計算できる。

簡単な例として、600万画素で計算してみよう、

横約3000x縦2000x3=1800万Byte

約100万Byte(1048576Byte)で1M(メガ)Byteであるから、

上記は約17MByteとなる。

JPEGの圧縮率だが、肉眼で見た場合、上記非圧縮の容量を

1/10まで圧縮しても、標準的な空間周波数分布を持つ画像で

あれば問題は無い、だから、これをJPEG化する場合、

600万画素=1.7MByte が標準的ファイルサイズとなる。

これ以上、圧縮率を下げる(ファイルサイズを大きくする)

事をしても肉眼で見た画質は向上しない、だから、例えば

1/4圧縮などは、実は冗長なのだ(意味が無い)

そして、前記、被写界深度の浅い写真は、同じ目標圧縮率

(例えば1/10)を設定しても、ファイルサイズは、どんどん

と小さくなる、被写界深度の浅い写真では1/20程度、

さらに非常に深度の浅い、あるいは同一画素が多い写真では、

1/30~1/40程度までの比率で圧縮される。

ファイルサイズで言うと、それぞれ850KB~570KB程度である。

花火の写真も同様で、数百KBYteにしかならない。

以前、花火のイベントの電車内ポスターを作る際、その印刷

屋さんが「2MByte以上で欲しい」の類であった。けど、例えば、

5400x3500ピクセルの約1800万画素で入稿してもファイル

サイズは1MByte強にしかならない(圧縮率=1/40程度)

2MByteなんて、いくら画素数を上げても、なる訳が無いのだ。

ところが、これの説明がなかなか担当者に伝わらない、

「2メガ無いと印刷できないので困るんです」といった感じだ。

やむをえない、実例として試験的に1800万画素の真っ黒な

画像を作り、それをJPEGで保存すると、たったの300KByte

にしかならない事を実演(注:これは誰でも実験出来る)

「2MByteにしようとしたら、1億画素を越えてしまいますよ!

そんな大きな画素数のカメラは売っていないと思いますが・・」

と、「画像のパターンによってファイルサイズが違う」という

事を説明するのに苦労した事がある。

ブログや各種SNSの普及が始まった事がある。

これらは、当時は普通はパソコンの画面で見るものであった、

Windwos XP等での基本画面解像度は、XGA(1024x768)だ、

これは、約75万画素(しかない!)に相当する。

で、実際には、SNS等はブラウザで見るものであるから

PC画面いっぱいにまで写真が広がって表示される事は無い、

大きくてもVGA(640x480=30万画素)くらいである。

ちなみに、本ブログにおいては、開設当初(2005年)より、

ずっと約20万画素で写真を掲載している。

ちなみに、スマホ等では、PCより画面解像度はさらに低い。

で、これらPC閲覧環境は高々数十万画素だ、600万画素でも

巨大すぎる為、思い切り縮小しなくてはならない。

(注:縮小とは画素数(解像度)を下げる事、前記の圧縮

とは、同じ画素数でファイルサイズを小さくする事だ。

まず、この両者を混同している人が極めて多い、これは

画像処理での基本中の基本であり、間違えると格好悪い)

もし、自分自身で画像を縮小しないと、ブラウザにおいて、

HTMLコードのIMG SRCタグに書かれたサイズ・パラメーターに

より、自動的に(勝手に)縮小される。しかしながら、縮小の

方式(アルゴリズム)は、バイキュービック法やLANCZOS法

など様々な手法があり、しかも、ブラウザによって、それは

異なる(縮小精度を優先するブラウザと、表示速度を優先する

ブラウザがある為)だから、縮小の手を抜いてブラウザまかせ

にしてしまうと、それを閲覧する他の人の環境によっては、

写真の雰囲気が異なってしまう(例:輪郭線が強くなったり、

斜めの線にギザギザ=ジャギーが発生する等)

なお、大きな画素数から小さな画素数へ、画像を思い切り縮小

すると、輪郭の部分が非輪郭部に対して相対的に強くなり、

それは見かけ上「被写界深度が増した」ように見える。

だから風景写真等においては、大画素の写真を縮小する事で、

よりくっきり見える効果がある、これはPCのみならず、カメラ

の背面モニター等でも同様で、縮小率が大きいと、はっきり

見える事になる。この「縮小効果」をもって「画素数の大きい

カメラの方が良く写る」という印象をユーザーが持って

しまったのかも知れない。(注:カメラのモニターで見たら

ピントが合っていたのに、PCで見たらピンボケだった、という

現象も同様の原理からなる)

なお、大口径レンズ、近接撮影、望遠レンズ等で被写界深度が

浅くなった写真の場合は、大きく縮小効果を出してしまうと

輪郭部が強調され、目的とする写真の描写とは逆効果となって

しまう危険性がある。

私は、被写界深度が浅い写真を撮る事が多い為、

できるだけ小画素から縮小するようにしている。

この為、カメラ設定は、カメラの最小画素で撮る事が多い、

本記事でも、K-01の最低画素数である400万画素で撮影した

写真を縮小して掲載している。

なお、これは画像の理論的にはそうなのだが、ちゃんと検証

する事も可能である(例、同じ被写体を、画素数を変えて

撮って、同じ画素数まで縮小する)が、面倒なので、今回は

やっておらず、その実例掲載は見送る。

実験をやってみると良いであろう。

(なお、編集ソフトの画像縮小手法によっても結果は異なる、

また、カメラのシャープネス設定をプラスにする事で

輪郭がキツくなりすぎて逆効果となる場合もある、これは

カメラによりけりなので、各自色々試してみる必要がある)

こういう事を色々と実験や研究をしていくと、きっと、

大画素の「高画質神話」が疑問に思えてくる事であろう。

どんな事でもそうだが、自分で試して納得する必要がある、

他人の言う事を鵜呑みにしてはならない。現代の情報化社会

という物は、気をつけないと、そこに「大きな思惑」が

介在しているかも知れないのだ。が、それは市場を守る為の

「大人の事情」なのかも知れないので、必ずしも悪い事だ、

とは言い難い、だから情報の中から、真実をちゃんと見抜く

眼力が必要になり、その真実に対して、自分がどう対応して

いくかを、ユーザーは良く考える必要がある、という事だ。

事の半分だ、これ以降、「大きなセンサー」の意義について

書く予定だったのだが、際限なく文字数が増えてしまい

K-01の話が何も出来そうにない(汗)

センサーサイズの件は、またいずれ、その手のカメラの記事で

書くとして(本シリーズ第2回GXRの記事でも記載)

今回の「画素数」の話は、このあたりまでで留めておこう。

まあ、今時のカメラでは、壁一面のポスターとかを印刷して

作る必要が無い限り(それは業務用途だ)、どのカメラを

使っても画素数は十分に足りている、という事である。

(それに、これ以上画素数を上げると、レンズの性能が

追いつかなくなる)

弱点は勿論色々とある。

AFは、初期のコントラストAFのみであり、組み合わせる

レンズによっては、まったくと言って良いほどピントが

合わない(精度不足)

また、MFは、背面モニターの解像度が低く、ピーキング

機能も精度が低く、EVFがなく外付けも装着不可、

また再生系部品のバグで、ボケた画像が表示される、等で

壊滅的であり、すなわちAFでもMFでもピントが合わない。

(注:モニター再生画像がボケて見える件は、2011年~

2013年の各社ミラーレス機の数機種で同様の問題点があり

この当時に使われていた共通部品の問題だ。この時代には

本件の他にも色々と各社共通の不具合があって、もしかすると

東日本大震災(2011年)による、部品供給不足により

様々な代替部品を使用していたからであろうか?

まあ、しかしながら、こういう単純な不良が各社で見逃されて、

カメラが市場に出てきてしまうという製品品質管理体制の甘さ

や、新機種の発売により過去機種の問題点が、うやむやに

なってしまう事も、また問題だ)

で、この問題に対応する為には、できるだけピント合わせに

負担が少ないレンズを装着するしかない、具体的には、

被写界深度の深いAF広角レンズやMFならばトイレンズ系だ。

KENKO PINHOLE 02(ミラーレス第59回,第66回,補足編第5回

ハイコスパ第7回記事で紹介)を使用する。

AUTO ISOのままでISO25600まで上がる仕様は、明所での

ピンホール手持ち撮影を可能とし、背面モニターで

その映像も見れるし、エフェクトもかけ放題だ。

ピント合わせの課題が解決し、使っていて極めて楽しい

カメラに変貌する。

一眼レフ(例:KP=ISO82万等)でピンホールを使った方が

性能的にはベターだが、それらの新鋭機を、こうした目的に

使うのは高性能が生かせず、効果的では無い。

(それに、ライブビューで無いとピンホール撮影が出来ない)

むしろ性能がNGなカメラを、その欠点を相殺し、救済する

意味で適切なレンズを組み合わせる方が、テクニカルで

上級者向けであると思う。

そのあたりはネチネチと書いているので、もうばっさりと

割愛しよう。それと基本性能の数値スペック紹介も省略する、

そういうもので評価を行う類のカメラでは無いのだ。

評価項目は10項目である(第一回記事参照)

【基本・付加性能】★

【描写力・表現力】★★★★

【操作性・操作系】★★

【アダプター適性】☆

【マニアック度 】★★★★☆

【エンジョイ度 】★★★★

【購入時コスパ 】★★★ (中古購入価格:17,000円)

【完成度(当時)】☆

【仕様老朽化寿命】★★★☆

【歴史的価値 】★★★★★

★は1点、☆は0.5点 5点満点

----

【総合点(平均)】2.8点

総合点は予想通り平均的かやや低い程度。

ダメダメのカメラと言う状態では無い。

しかし極めて評価項目毎のデコボコが大きいカメラである、

これが「問題児」である所以であるから、ちゃんとこの

個性を見極めて、長所を活かすように使う必要がある。

あくまでマニア専用機であろう。

後継機が出る予定はまず無いと思う、入手しておくので

あればギリギリ今のうちだ。

次回記事は、第三世代のミラーレス機を紹介する。