所有している古いデジタルカメラ(オールドデジタル機)

を、順次紹介していくシリーズ記事の最終回。

今回は「ミラーレス編(5)」とし、紹介機は、

2015年~2018年の期間に発売されたミラーレス機を

5台とする。

だが、近代の、この時代のミラーレス機は、

もう「オールドデジカメ」という様相では無いので、

カメラ本体の説明よりも、本シリーズ記事での裏の

テーマである「オールド(デジタル)カメラとは?」

という点についての纏めを行っていこう。

今回の記事でのミラーレス機に装着するレンズは、

2010年代に発売された、ミラーレス機用、又は

一眼レフ用レンズを選択する。

---

では、今回最初のミラーレス機。

![_c0032138_17161432.jpg]()

(2015年発売、発売時実勢価格約9万6000円)

(中古購入価格 33,000円)

紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第18回

レンズは、Meike (MK)12mm/f2.8

(2019年頃発売)を使用する。

![_c0032138_17161422.jpg]()

ラインナップ(=使用するカメラやレンズ群)を

整備するのは、なかなか困難だ。

その理由は、いくつかあるので列記しておこう、

1)ミラーレス後発であり、機体の性能が低い

→AF性能、MF性能、機能不足、操作系の不備

2)発売直後の新鋭機の新品価格や中古相場が高価

3)純正交換レンズが(かなり)割高である

4)サードパーティ製レンズが少ない

→あったとしても海外製MFレンズが多く、

上記、MF性能不足、操作系の課題にひっかかる

これらの課題の一部は、Xシステム発売直後から

機体を購入する前に、予想・予見が出来ていたので、

私は当初、Xシステムを無視する(購入しない)事を

決めていた。

しかし、2014年になって、史上2本目となる

アポダイゼーション光学エレメント搭載レンズ

(FUJINON XF 56mm/f1.2 R APD)が突如発売され、

マニア的観点で「このレンズをどうしても使いたい」

という強いニーズから、「やむなく」という感じで

2015年頃にXマウントシステムの構築を開始した。

当初購入した機体X-E1(2012年)は、AF/MF性能

および操作系が劣悪で実用外であったが、それでも

なんとか沢山撮って減価償却ルールを完了させ

後継のX-T1(2014年)購入後、X-E1はトイレンズ

や小型AFレンズ母艦として利用を続けている。

X-T1は、アナログ操作系の高性能・高級機であり

スペック的に、あるいは一般的なAFレンズを使用し、

「何もカメラ操作をしないで撮る」という場合には

優れた機体だが、何かのカメラ設定操作をしようと

すると、アナログ操作系をデジタルで使う矛盾が

多数発生し、加えて、基本的な操作系設計が劣悪な

為、それは「重欠点である」と判断せざるを得ない。

「このままではXシステムが使用不能となる」と

危惧した私は、X-T1の減価償却完了前にフライング

で本機X-T10を追加購入。これはX-T1の下位機種に

当たるが、性能とコストの比、つまり「コスパ」が

購入時点で最も優れている、という判断があった。

加えて、購入前に取扱説明書を熟読して、操作系を

脳内シミュレーションし、実用上での大きな矛盾が

起こらない事を確かめたの上での購入だ。

ただ、エフェクト(アドバンスドフィルター)部での

”ピーキング起動無し”と、エフェクト選択の為の

Fnキーへの無駄なアサイン(エフェクト非使用時は

何も動作しない)、そしてメニュー位置メモリー無し

等は依然課題であったが、もうこのあたりは仕方が無い。

![_c0032138_17161448.jpg]()

(一般ミラーレス機の場合は「1枚2円の法則」)を

完了させたのだが、Xシステムを使っている状況で、

だんだんと、「カメラやレンズの欠点ばかりを責めて

いてもしかたが無い、性能や機能に不備がある事を

気づかずに買ってしまったのは購入者の責任だ。

そして、それらの欠点を、弱点にならないように

使いこなす事が、機器のオーナーの責務である」

といった考え方(方法論)を導入する事とした。

まあつまり、「どんなレンズやカメラで、どんな弱点

があっても、それを回避できる高いスキルを身につけ

なくてはならない」という考えであり、これを称して

「弘法、筆を選ばす方式」と呼んでいる。

その考え(方法論)の根幹は、従前から唱えている

「弱点相殺型システム」である。

すなわち、カメラ側とレンズ側に各々弱点がある場合

でも、それらを上手く組み合わせる事で、お互いの

欠点が目立たないようにしてしまえば良い。

典型例としては、例えば以下がある。

*AF/MF性能に壊滅的な問題点があるPENTAX K-01

に、ピント合わせが不要なピンホールを装着する。

→快適で理想的な「ピンホール」システムとなる。

*センサーサイズが小さく、瞬発的な高性能を持たない

PANASONIC DMC-G6に、古くて性能が劣るMFワンハンド式

望遠ズームレンズを装着する。

→望遠画角が光学ズームとデジタルズームのハイブリッド

で高度かつ快適に使え、素晴らしい操作系が実現でき、

オールドレンズでの周辺収差をカットし描写力が高まり、

総合的に、極めて実用的なシステムが実現する。

*重量級の高性能AFレンズ(例:SIGMA ART LINE)を

あえて軽量機(例:CANON EOS 8000D、EOS M5等)に

装着する。

→トータルでのシステム重量が2kgを下回る為、

長時間の手持ち撮影において、ハンドリング性能の

確保と疲労の低減に役に立つ。

重量バランスは、レンズ側がカメラの2~3倍にも

達するが、単焦点AFで絞り環無しレンズの場合、

左手は、単にシステム総合重心をホールドしている

だけなので問題無い。(銀塩時代でレンズ側操作が

必要な時代であれば、重量級レンズに重量級カメラ

をあてがい、重心位置を調整する必要も稀にあった)

あたりの実例がある。

実は、このあたりが、本シリーズでのテーマともなって

いる。つまり、「オールド・デジタル・カメラは本当に

性能が低いのか? それは実用範囲以下なのか?」という

疑問に関する答えの1つがここにある。

すなわち「オールドデジカメでの数値スペックは、勿論

低い場合もあるかも知れないが、カメラに組み合わせる

レンズの種類や、そのシステムをどう利用するか?という

点に最終的な実用性は依存する」という訳だ。

![_c0032138_17161473.jpg]()

オールドデジカメでは無いが、その性能が他社に対して

ビハインド(遅れて)いるのであれば、これはもう、

発売時期に係わらず、オールド機(または弱点を持つ

機体)と考える事はできるだろう。

で、Xシステムの課題を消す1つの用法がここにある。

今回使用のMeike (MK)12mm/f2.8 は、APS-C型機

専用のMFレンズであり、ツァイス・ディスタゴン21mm

系の縮小ジェネリック・レンズであるとも思われる。

このレンズは、安価で「素性」も良いのだが、これを

α7系等のフルサイズ機には装着できないし、APS-Cの

α6000系機体で使うにも、AFや連写性能が過剰だ。

また、μ4/3機で使うには超広角の利点が無くなる。

結局、選択可能なシステムは、FUJI XかCANON EOS M

系となるのだが、EOS M系(後述)は、まだシステム

構築を始めたばかりであり、方針が定まっていない。

そして、FUJI Xシステムは、前述のようにAF/MF性能

が劣っているのだが、ここで超広角MFレンズを使う

上では、多大な被写界深度により、MFは、その精度が

要求されず、ラフに合わせても全く問題無い。

・・であれば、FUJI X機との「弱点相殺型システム」に

なり得る訳で、(超)広角撮影が必要になる場合は、

任意のFUJI X機に、MK12/2.8を装着して持ち出せば

良い訳だ。これで非常に快適な超広角撮影システムが

実現できる。

オールド・デジタル・カメラ、または特定の性能や

機能が劣るカメラを、どう活用するか? という点は

カメラ側だけの事を考えていては、解決が難しい。

しかし、それを活用する撮影条件・撮影状況を考察し

弱点を消せるレンズと組み合わせる事で、課題が

見事に消える場合もある訳だ。

「マニア向けだ、一般には無理な解決手段だ」と思う

かも知れないが、ここまでの自由度は無理であっても

自身の所有するシステム内で、カメラやレンズの

弱点を緩和する用法を考察する事は、とても重要だ。

さもないと、わざわざ、カメラやレンズの弱点が

そのまま出てしまう状態(この状態を、本ブログでは

「カメラやレンズの言うがままに撮っている」と呼ぶ)

となってしまい、「AFが遅い」だの「描写が気にいらん」

だのといった、ビギナー的評価が蔓延してしまう訳だ。

問題点を全て、カメラやレンズの責任にして文句を言う

のは初級中級レベルまでだ。上級レベルを目指すならば、

そうした機材の弱点は全て把握した上で、それを弱点と

しない用法やシステムを考察するスタンスが必須である。

----

さて、2台目のミラーレス機。

![_c0032138_17162415.jpg]()

(2016年発売、発売時実勢価格約15万円)

(中古購入価格 86,000円)

紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第20/21回

レンズは、LAOWA 17mm/f1.8 MFT

(2019年発売)を使用する。

銀塩名機PEN F(銀塩機の機種名はハイフン無し。

銀塩機ではOLYMPUS-PEN Fのように記載される)の

復刻(リメイク)版のカメラである。

![_c0032138_17162496.jpg]()

希少価値から後年での中古相場も高額であり、かつ

それを無理をして入手しても、実用性が少なかった。

(PEN F/FVは露出計無し、PEN FTは露出計はあるが

AE無しで、花文字意匠も無し。加えて、交換レンズの

種類が少なく、いずれも高価であった)

よって、デジタル化されたPEN-Fを入手した次第で

あった。基本的には悪くは無い機体なのだが、

ターゲットユーザー層をシニア向け、すなわち

銀塩PEN Fが展開されていた1960年代に20歳前後

で、これが欲しくても(高価で)買えなかった

世代(これは、だいたい「団塊の世代」に当たる)

に向けた企画の要素が大きく、デジタルPEN-Fの

操作系設計は、なんだかスローで、かったるい。

まあ例えば、介護施設向けの設備等では、高齢者でも

操作がしやすいように工夫されていたり、機器の動作

速度を、あえて遅くするような、通称「ユニバーサル

デザイン」が施されているケースが多いのだが・・

本機PEN-Fにも、ちょっとそういった雰囲気が背後に

見受けられて、気に入らない。すなわち、速やかな

撮影の為に必要な、スピーディなカメラ設定が、その

構造上および操作系上で出来ない場合が多々あるのだ。

シニアの団塊世代向け、といっても、まだそんなに

老人では無いだろうし、マニア層だって本機PEN-F

の主力購買層なのだから、そこまで「介護施設」の

ような設計思想にする必要は無いであろう。

きっと、私が将来に高齢者施設等に入居するように

なった場合、「このエレベーターの動作は遅い」とか

「この大型のボタンは配置が悪い」とか、ネチネチと

施設設備の設計思想にケチをつける、「うるさい老人」

になりそうなのだが・・(汗)

![_c0032138_17162427.jpg]()

性能があったりするが、そのあたりの説明は、長く

なりそうなので、ばっさりと割愛する。

興味があれば「ミラーレス・クラッシックス第20回、

第21回記事」で、詳しくそのあたりは解説してある。

ここで1つだけポイントであるが、「デジタルカメラ

での絵作り(発色)は、利用者本人の責任」という点だ。

銀塩時代のアマチュア・カメラマンでは、現像や

プリントの業務は全てDPE店まかせであったし、

カメラマン側で発色を調整する手段は、その大半が

フィルムの選択で決まり、そして僅かにレンズの

性能(特性)が影響していたが、銀塩カメラ本体は、

「フィルムを入れる箱」であるから、その性能が

発色に影響する事は(露出補正等の設定を除き)

まず有り得ない。

で、その銀塩時代の感覚のままで、デジタル化した

時代においてなお「このカメラは色が悪くていかん」

と、発色の責任をカメラに押し付けてしまうシニア層

やビギナー層がとても多い。

そうではなく、まず、カメラ本体で発色を制御できる

パラメーターはいくらでもあり、これを被写体の状況

および、その被写体をどのように映像表現したいか?

で、それらカメラ側の設定を撮影者が決めないとならない。

次いで、レタッチ(編集)がある。撮影した写真は、

撮影者が必ずPC等を用いて、写真の用途や表現に応じて

色味や様々な要素を調整しなければならない。

銀塩時代では、この処理も「DPE店まかせ」であったから

銀塩からデジタルに変わった直後の時代(2000年代前半)

では、アマチュアカメラマンの多くが、

「レタッチ編集は邪道だ。無編集主義。ノートリンミング

主義!」等と言って、デジタル写真を撮ったままで発表

する事を是とする傾向もあった。

ただ、勿論その後の時代においては、商業的な写真の

用途、あるいは芸術的用途において、無加工のままの

デジタル写真を利用する等、という事は有り得ない話

となった。

デジタル初期に「無編集主義」が起こった理由は、

大きく2つある。

まずは、一種の「デジタル・デバイド」であり、それは

銀塩時代に所有機材を充実させ、あるいは撮影のスキル

を磨いてきたベテランや上級層においては、銀塩時代に

あった自身の「優位性」が失われてしまう危惧があった。

写真撮影のベテランであっても、勿論、デジタル技術に

精通している保証は無い。他者が(自分が使えない)

パソコンを使って写真を加工する事に、妬みや不公平感

が強かったのだろう。

他の要素は、銀塩時代にあった「写真コンテスト」の

文化が、デジタル化で崩壊しそうになった事だ。

レタッチ編集で好き勝手に加工されてしまったら、写真

を評価するのか、加工技術を評価しているのか?そこが

わからなくなってしまうし、銀塩時代の審査員も、いくら

経歴が御立派な方であったとしても、デジタルに精通して

いる訳でも無い。それだと、審査が出来ないではないか・・

だから、デジタル初期の写真コンテストにおいては、

「編集/加工作品の応募は禁止する」という風潮があった。

なお、写真コンテストに限らず、これは一般的な写真発表

機会(例:当時から始まったSNS等)の全般において同様で

あった事だろう。

ただ、2000年代後半ともなれば、そうしたアナログな

人達も、デジタルの世界に入って行くようになっていく。

よって、上記のようなトンチンカンな事を言うような

人達は、現代では、ほとんど見なくなった。

まあ、とは言っても、現代に至っても、まだおかしな

事を言う人は多い。

ごく近年に聞いた話だが、知人の知人のシニア層で、

デジタル一眼レフで撮影した写真を、全てSDカードの

ままで保管しているそうだ。バックアップの意味でも、

PCや外部HDDにも入れておいた方が安全なので、知人を

通して、そうアドバイスしておくと・・ なんと

「パソコンに入れると写真の色が悪くなるので、やらん」

という返答があったそうだ。

「そりゃ、あんたのPCの画面の色が悪いだけだろう?」

という反論は、もうあまりの馬鹿馬鹿しさでしていない。

ともかく、まだまだデジタルのデの字もわかっていない

ユーザー層は、絶滅した訳では無いのだ。

![_c0032138_17162406.jpg]()

オールド・デジカメの発色が悪いケースは、当時での

技術的な未成熟から、確かにあり得る。

だが、結局、それもまた近代のデジカメでの話と

全く同様に、「撮影者が管理するべき問題」であり、

また、その発色傾向を、どのような目的や表現に利用

するか? で、話は全く変わってくる訳だ。

この要旨における課題は、大きく2つある、それは

1つは、ユーザーのデジタル技術に係わる熟達度が低い

2つに、いつでもHi-Fi写真を撮る事しか考えていない

いずれも、ビギナー層での典型的な課題である。

だからまあ、これらが十分では無いユーザーであれば

「オールドのカメラなど、使い物にならないよ」

という話になってしまう訳だ。

もちろん、その答えは「そんな事は、使い手次第だ」

という結論になる。

----

さて、3台目のミラーレス機。

![_c0032138_17163154.jpg]()

(2016年発売、発売時実勢価格約11万2000円)

(中古購入価格 42,000円)

紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第22回

レンズは、SIGMA 40mm/f1.4 DG HSM | Art

(2018年発売、CANON EFマウント版)

アダプターは、CANON EF-EOS Mを使用する。

![_c0032138_17163199.jpg]()

後発で参入した(2012年)時点から、様々な改良

を施し、初のEVF搭載機、加えて初の像面位相差AF

(デュアル・ピクセルCMOS AF)搭載機である。

まあつまり、「実用的になった、初のEOS M機」が

本機EOS M5な訳だ。

元々CANONとしては、高付加価値の一眼レフEOS

シリーズの販売を主力としたかったのだろうが、

2010年前後の急速なミラーレス市場の伸びに

より、いつの間にかミラーレス機を販売していない

カメラメーカーは、CANON(とSIGMA)だけに

なっていた。

まあ、当初は「嫌々」ミラーレス機を発売した

ようなイメージで、初期の機体には魅力を感じ

なかったのだが、本機M5(6機種目)ともなると

いつまでも「仕様的差別化」(一眼レフに対して、

ミラーレス機は、わざと性能や仕様を落として、

一眼レフの販売に誘導する)戦略を行っている

訳にもいかず、本格派戦略に転換したのであろう。

EOS Mシリーズ機自体はAPS-C機であり、本機に

関しては、小型軽量で、そこそこの高性能である事が

特徴だ。

ただ、本機EOS M5以降、これ以上EOS Mシリーズを

APS-C型のまま、ハイエンドに移行する戦略は無理と

踏んだのか? さらなる上位機は発売されず、

2018年からは高付加価値化戦略でフルサイズ化した

EOS Rシリーズの展開をスタートしている。

(しかし、高価すぎて購入する気になれない)

EOS M(EOS Rも同様)での、旧来の一眼レフ用の

EOS EF/EF-S(マウント)レンズの使用は、今回の

ように、純正電子アダプターを介する事で、レンズ

側の機能の、ほぼ全てが利用でき、快適である。

今回の組み合わせでは、本体よりも3倍近くも重い

EFマウントの重量級高性能レンズを用いているが、

これは「トータル重量の削減」を目的としている。

SIGMA A40/1.4は、1200g以上もあるレンズなので

これをEOSデジタル一眼レフの上級機等に装着すると、

総重量が重くなりすぎて、機動力が低下してしまう

からだ。

![_c0032138_17163186.jpg]()

EOSのサブ機として有益な機体であると思う。

そして、EOS R発売以降では、フルサイズ機の方に

付加価値を感じる初級中級層が極めて増えた為、

(注:正確に言えば・・ 2010年代後半では、

カメラ市場が大きく縮退してしまった為、新製品が

皆、不条理な迄に大きく値上げされてしまった。

中上級層は、コスパの悪い新機種に、もう興味を

持っていない為、「フルサイズ」などのスペック

に目を引かれて高価すぎる新鋭機を買ってしまう

消費者は、見事なまでに、価値感覚を持っていない

ビギナー層ばかりになってしまっていた。

しかし、メーカー側も無策では無く、2021年頃より

NIKON/CANONも、新規Z/Rマウントでの低価格帯の

機体や交換レンズの展開をスタートしている)

・・(フルサイズ機に人気が集中した為)逆説的

にAPS-C機が不人気となり、本機EOS M5も、私の

購入時点よりも後年では、さらに中古相場が下落、

現代においては、性能と比較した価格が安価で

コスパの良い機体となっていると思われる。

![_c0032138_17163137.jpg]()

戦略は、フルサイズ(高付加価値化)のEOS R

シリーズにシフトしてしまった事だ。

まあ、カメラ市場縮退の中、安価なAPS-C機を

売っていても儲からない、という判断であろう。

だが、その結果、EOS Mシリーズの展開は鈍化し、

今後の機体・レンズラインナップの充実は、

ほとんど期待が出来ない。

したがって、本機EOS M5は使いつぶしの用法が

主となるだろう。EF-Mレンズは、あまり買わない方

が良さそうだ。

幸いにして EF-EOS M電子アダプターを用いれば、

既存のEF/EF-Sマウントのレンズが、殆ど性能制限が

無く使えるので、EF-Mレンズを揃えていく必要性は

無さそうだ。

----

では、4台目のミラーレス機。

![_c0032138_17164849.jpg]()

(2016年発売、発売時実勢価格約22万円)

(新古購入価格 69,000円)

紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第23回

レンズは、OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm/f1.8

(2012年発売)を使用する。

本シリーズ第8回記事で紹介したOM-D E-M1

(2013年)の小改良機である。

![_c0032138_17164809.jpg]()

(例:メカシャッターで秒10枚→秒15枚、

および電子シャッターでは秒60枚)したので、

「E-M1より大きく進化した」という評価も多い

本機E-M1Ⅱではあるが・・

そこまでの超高速連写性能は実用的には過剰で

あるケースも多々あるので、個人的には、本機は

大幅改良機とは見なしていない。

それよりも、E-M1にあった細かい弱点が、あまり

改善できていない点が、むしろ気になる。

・・とは言え、E-M1は、OLYMPUSがμ4/3機を

それまでの初級中級層向けから、本格的用途に

転換する為の戦略的機種であった事で、高性能・

多機能を「てんこ盛り」とした機種であった為、

その小改良機である本機E-M1Ⅱも、性能的な不足は

まず感じられない高性能なカメラとなっている。

![_c0032138_17164877.jpg]()

ほぼ5割増しの価格は、実際には不要なまでの

「超高速連写性能が付いた」という程度ではカバー

する事は出来ず、コスパが悪く感じる次第だ。

まあ、この時期、OLYMPUSのカメラ事業は相当に

苦しい状況であったのだろう、本機以降、後継の

E-M1X(2019年)では発売時価格は約33万円となった。

これでは、さすがに高価すぎる為、2020年には

本機の正統な後継機E-M1 MarkⅢを約20万円で

発売したところで、オリンパスはカメラ事業から

撤退(正確には分社化して売却)する事を発表した。

もう1つの弱点だが、操作系全般が古臭い事だ。

本機E-M1Ⅱでは、前後2(電子)ダイヤルの仕様

ではあるが、絞り優先AEモードでの、絞り値と

露出補正の直接制御は、まあ良いとして、それ以外

のカメラ設定の全ては、必ず、どこかのボタンや

レバーを操作した後での設定変更となる。

つまり、ダイレクトにパラメーターをエディット

出来る機能が無く、必ず間接的操作となり、設定の

迅速性に欠ける。さらに言えば、ショートカット

メニューのアサイン機能が無く、この点でも、

本機の持つ多機能を効率的に呼び出して使う事が

不可能である。

まあつまり「プロユース(業務用)機」という

企画意図を持ちながらも、効率的かつ高度な操作が

殆どできない、という大きな矛盾を持つ機体だ。

これでは残念ながら、金満家のビギナー層向けの

カメラにしか成り得ない、という感じだ。

加えて言えば「速写性」に劣る。電源スイッチの

位置と起動時間、そしてカメラが起動しない限り

ピントの事前操作ができないμ4/3用のAFレンズの

課題等だ。

ただまあ、即時性、速写性があまり必要とされない

趣味撮影等のジャンルにおいては、本機は、その

発売時点では他社機と比べても、最も高性能な類の

機体であるので、そういう目的とするならば決して

悪くないカメラである。

問題のコスト高は、OLYMPUSが事業撤退を発表した

後、本機の中古相場は大きく下落し、新古品が

税込み7万円以下の価格帯で買えるようになった為

コスパ評価は「及第点」と見なし、これを購入した

次第である。

趣味撮影機の範囲で超高性能を楽しみたいので

あれば、本機E-M1Ⅱは、悪くない選択だ。

![_c0032138_17164897.jpg]()

が無いのか?」という疑問への総括だが・・

個人的に思うところの最大の課題は、2010年代

でのデジタルカメラ(とレンズ)市場の大きな縮退

が、その原因の第一であろう。

まあ、市場縮退は、スマホの台頭等が主因では

あろうが、カメラメーカー側が、その対策として

「高付加価値化戦略」、すなわち酷い「値上げ」を

行ってしまった事が、さらに市場縮退を加速させて

しまったと思う。

結果として、新鋭機は確かにカタログスペック的

には凄いものとなった。例えば、ここで紹介した

OM-D E-M1Ⅱは、機械シャッターで秒15コマの

超絶的な性能を持つし、他にも、ここまで紹介して

きた機体の内、近代のものは、全てカタログ的には

凄い「超絶性能」を持つカメラが多い。

だが、それらのカタログ性能に惹かれるのは、

ビギナー層のみである。中上級層では、それらの

超絶性能が、もう実用範囲を超えている事は

わかっている訳で、自分には不要な機能が入る事で

値上げをされた新鋭機には興味を持つ事が出来ない。

「では、古い機体でも十分ではないか? ならば

何故、オールドデジカメは人気が無いのだ?」

という疑問が出てくるだろう、そう、そこが最大の

注目点だ。

結局、前述のように中上級層が新鋭機への興味を

なくしてしまい、カメラ市場における購買層の

比率がビギナー層ばかりになってしまった事で、

カタログスペックの弱い旧型機は、急速に不人気に

なってしまう、何故ならばビギナー層においては

「フルサイズでなくちゃ(高画質の写真が撮れない)」

「超音波モーターがなくちゃ(ピンボケする)」

「高速連写がなくちゃ(シャッターチャンスを狙えない)」

「手ブレ補正が入ってなくちゃ(ブレてしまう)」

「瞳AFが入ってなくちゃ(動く人物を撮影できない)」

といった、ネガティブな脅迫観念により、それらの性能

を持つ新鋭の超絶性能機を買わないと、まともに写真を

撮れず、「周囲にバカにされる、周囲に自慢できない」

という不安を抱えているから、新鋭機にしか興味を

持つ事が出来ない訳だ。

「オイオイ、中上級層はどうした? 消費者は

そんなビギナーばかりではあるまい」

という疑問が出てくるだろう。

これについては、まずカメラ市場の縮退だが、業界は

カメラが全く売れていない、という事実を公表したく

無いだろうから、実際の縮退度合いが目立たないような

数値しか発表しない。でも、恐らくだが2010年代の

10年間で、カメラの販売台数は、統計手法により

異なるが、少なくとも1/6、場合により、1/8から

1/10というレベルにまで、大きく縮退してしまって

いると思われる。

(参考:前記事でも少し述べたが、2022年時点での

国内での1ヶ月あたりのカメラ販売数は、一眼レフが

4000~5000台程度、ミラーレス機が1万数千台程度だ。

日本全国でも、たったこれだけの販売数である。

なお、GW前の4月に少し販売数が増加した模様だが、

僅かに増えただけでも「前月比で伸長!」のような

ニュース発表がある。でも、減った時には何のニュース

にもならず、長期における販売数の大幅縮退を、あまり

消費者層に知られないようにしている様相がある)

あれだけ沢山居た、カメラファン層やマニア層も、

その数字からわかるように、大きく減少してしまい、

結局、近年での主要消費者層は、ビギナーの割合が

激増してしまっている訳だ。

(注:あくまで「割合」(比率)であり、「実数」

では無い。近年ではカメラ購入者の全体数が少ない)

個人的には、この状況から「2010年代末頃には

中古デジカメブームが起こるのでは?」と予測して

いた、マニア層等が、新鋭機に興味を持てないならば

古い機体に興味を移行する可能性があったからだ。

現に、カメラが高価になったり、魅力が無くなった時代

(特に1990年代後半、他にもある)には、古い時代の

カメラに目を向ける中古ブームが起こっていた。

だが、2010年代末に、中古ブームは起こらなかった。

恐らく、マニア層自体が激減してしまったのであろう。

(注:近年、ごく一部で、オールドデジカメに着目して

いるような雑誌または情報もあるのだが、なんだか

流通市場において、商品価値が無くなった古いカメラを

再度、相場を吊り上げようにしているように感じてしまう。

つまり、なにかにつけ「商売」の匂いがしてしまい、

あまり、そういう情報を参考にしたいとも思えない)

WEB/SNS等でも、中上級マニア層による機材評価記事も

同時代からほぼ消滅してしまっている。見かけるのは

流通(業界)等が、高価すぎる新製品を買ってもらう

為の「宣伝記事」(これには機材を褒める事しか

書いていない)か、又はユーザー層側からでは全くの

ビギナー層の「買ってみました」「箱を開けました」

といった内容の、小学生の絵日記のような評価記事

ばかりとなっている状況だ。

あるいは、一部の生き残りマニア層等においては、

アフィリエイト(広告収益)を狙い、機材レンタルや

サブスク制での、借りてきた新鋭機を評価するような

状況も見られるのだが、その方式では機材を買う事も

できず、純粋なマニア的視点で、自由に機材評価を

行う事もできないならば、多分、マニア意識的には

「それでは面白く無い/ストレスになる」だろうと

思われる。

まあつまり、誰も機材の真の価値を表現(提言)

できない、という残念な時代となってしまっている・・

というのが、オールドデジタル機に関しての正当な

評価が無い最大の原因であろう・・

結局のところ、現代のカメラユーザー層における

ビギナー層比率の増加が、オールド・デジカメの

不人気の根本原因となっている、まあ、使いこなす

事が不可能なのだから、そうなるのは当然だろう。

----

では、今回ラストのミラーレス機。

![_c0032138_17165490.jpg]()

(2018年発売、発売時実勢価格約21万円)

(中古購入価格 88,000円)

紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第24回

レンズは、Voigtlander NOKTON 60mm/f0.95

(2020年発売、変母音記載省略)を使用する。

本機発売後の、Panasonicのフルサイズ機DC-S

シリーズへの転換(2019年)および、OLYMPUS

のカメラ事業撤退と分社化(2020年)による、

μ4/3システムの絶滅を危惧して購入した機体だ。

Panasonicでは、「LUMIX G9 PRO」と呼ぶ場合も

あるが、「PRO」の名前を付けたところで、本機が

業務撮影用途に適したカメラだと言う訳でも無いし、

むしろ、「そういう名前を付けて、値段を吊り上げて

いる」という悪印象が、かなり強いカメラである。

![_c0032138_17165483.jpg]()

である事は確かだ。そして、その高機能化における、

カスタマイズ性が極めて高い所は、特筆すべき長所で

あろう。

ただ、例えば、Fn(ファンクション)ボタンは、

タッチパネル上の仮想ものを含め19個もあるし、

個々のFnボタンに登録可能な機能は70種類以上も

あり、過剰気味だ。勿論、登録作業も大変だし、

どこに何の機能をアサインしたかも忘れてしまう。

おまけに、肝心の機能がアサインできない場合もある。

(例:EXテレコンのズーム機能の直接呼出し、や、

ピーキング強度直接変更設定、等)

そもそも、使用するレンズに応じて、その操作系の

カスタマイズ要素は変わるべきだし、全般的に相当に

複雑となってしまっている。

また、全体にカタログスペック優先であり、例えば

電子(撮像素子)シャッターによる毎秒60コマの連写、

複数連写合成で記録画素数と高めるハイレゾ(ショット)

モード、動物認識AFモード等は、まず使う事が無い

機能であろうし、それぞれ、その機能を使う上で、

他の重大な制限事項が多々発生してしまう。

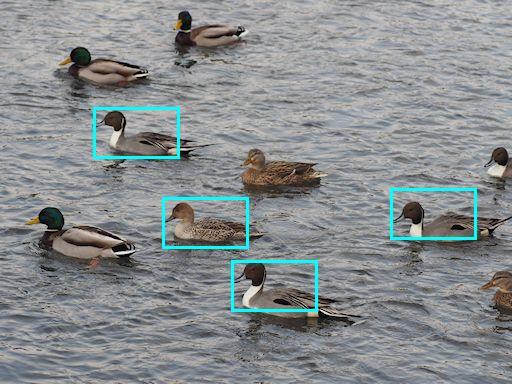

(以下余談:「動物認識」は、個人的にも興味がある。

下写真は「プログラミングシリーズ」記事で、完全自作

のアルゴリズムにより、写真中の鳥を検出している模様。

![_c0032138_17165485.jpg]()

指定する必要があるが、その後は鳥の種類までも判別が

できる精度を持つ。(上写真では同種の鳥だけを識別)

参考:画像処理プログラミングシリーズ第14回記事

---

DC-G9やOM-D E-M1X等のカメラに搭載された鳥認識AF

アルゴリズムは、アルゴリズムというよりは、深層学習

(≒AI)による被写体判別であろうが、特定数(DC-G9

では3つ)の動物しか認識できない。しかし、完全自動

なので、一々の手動設定操作は不要だ。

---

深層(機械)学習の為に必要なデータ群とアノテーション

(判断結果)はユーザー個人のレベルでは準備・開発する

事は困難ではあるが、カメラに搭載された機能を参考に

して、個人的に趣味で行っている写真用画像処理をさらに

発展させる事は可能だろうと思っている。

(注:・・と、ざっくり書いたが、どうもカメラマニア

層の中でも、深層学習による被写体認識AFが、どういう

原理で動いているか?どういう効能があるか?等を、全く

理解していない人達の比率が極めて多い事を最近知った。

今回は、その話は冗長になるので割愛するが、そもそも

メーカー等が、ちゃんと原理を説明していない事が

問題なのではなかろうか?それとも、機械学習の何たる

かをユーザーに知られてしまうと困るのであろうか?)

---

で、なんでもかんでも(流行りの)AIに複雑な処理を任せる、

というのも、あまり個人的には好まず、従来的な画像処理

の方法論も、まだまだ発展の余地が十分にあると思って

いて、カメラの新機能は、その参考事例にはなるだろう。

---

まあつまり、個人的には、カメラの新鋭機能は、実用的

観点では、殆ど必要としていないが、個人での画像工学の

研究目的としては、なかなか興味深いものがある次第だ)

・・で、こうした過剰とも言える超絶性能を謳って、

結果的に高付加価値化、高価になっているのならば、

あまりコスパ的には好ましくないカメラである。

ただ、ちょっと前述したように、カメラの売り上げ

台数は2010年代の10年間で、大きく縮退している。

1/10にも減少した売り上げ台数をカバーするには

個々のカメラで大きな利益を取るしか無いのであろう。

その結果、本機は初期のPanasonic Gヒト桁シリーズ

の3~4倍もの新品実勢価格、そして4~5倍もの

中古販売価格(相場)となってしまっている。

まあつまり「値段が高すぎる」という評価になって

しまう事は否めない。

個人的には、初期のPanasonic Gシリーズは

その設計思想が好みであり、まずDMC-G1を2台、

以降、DMC-GF1、DMC-G5、DMC-G6、DMC-GX7

(およそ2008年~2013年製)と順次、購入を

続けて来たのだが、そこから以降の時代の機種は、

パタリと購入を止めてしまっていた。

その理由は、なんだか設計コンセプトが、だんだんと

個人的な好みに合わなくなってきていてたからだ。

それは「(写真を撮る為の)カメラ」というよりも、

「家電製品として、誰にでも使える映像記録装置」

のような様相が強くなってきていた事だと思う。

まあ、2010年代初頭までは、ミラーレス機は、

飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長を続けていたのだが、

その時点では、「一眼レフに変わる、新たな形態

のカメラ」であったと思う。

しかし、2010年代前半より、スマホの普及等の

世情の変化の影響で、本格的カメラ(一眼レフや

高級ミラーレス機)の需要が縮退をしていく。

同時に、それまでのカメラマニア層や、ハイ・

アマチュア層も激減してしまい、市場での主要な

消費者/ユーザー層は、ビギナーが主流となって

しまった事は前述の通りだ。

恐らくだが、この問題を受け、Panasonicのカメラ

は、その企画コンセプトや設計思想、設計仕様が、

少しづつ「家電製品化」してしまったのでは

あるまいか? まあ、Panasonicには、上位シリーズ

のGH系列の機体があり(注:全て未所有)、それは

DMC-GH4(2014年)以降の機種では、本格的な動画

撮影機能(例:4K動画記録)を持たせるとともに

本格的撮影機能も持たせた高付加価値化シリーズと

なっていた。(故に高価である)

まあ、GHシリーズとの「住み分け」の必要性があった

事も、Gヒト桁シリーズ(G7/G8 2015/2016年)の

立ち位置が中途半端な原因となったのかも知れない。

2010年代後半、いよいよカメラ市場の縮退が

厳しくなっていき、そもそもμ4/3機の規格では

これ以上の付加価値(例:画素数の増加や、

高感度性能、そして勿論フルサイズ化等)を

持たせる事ができなくなっていく。

Panasonic社もμ4/3機を半分見限ったのか?

2018年に、フルサイズ化(ライカ L-Mount)

された「DC-S」シリーズの開発を発表、2019年に

それを製品化した。(高価すぎるので、未所有)

同じ頃、μ4/3機として考えうる性能の全てを

「てんこ盛り」「何でも乗せ丼」としたような

本機DC-G9を発売。勿論、大幅な値上げとなった。

私は、このあたりのPanasonicの市場戦略の全般が、

あまり賛同できず、2010年代中頃のμ4/3機は、

本シリーズ記事で紹介したようなOLYMPUS機の

何台かを主力として使っていた次第だ。

だが、述べてきたように、OLYMPUS機にも色々と

クセがある、必ずしも全ての点で満足いくような

カメラ(μ4/3機)は無かった状態である。

そして、2020年には、ついにOLYMPUS社は、

カメラ事業からの撤退を発表。2021年以降では、

投資事業会社「OMデジタルソリューションズ」が

「OLYMPUS」のカメラブランドと、μ4/3機の

製造販売を引き継ぐ事となった。

(そして、2021年より、ブランド銘は「OM SYSTEM」

となった。ただし、2022年に発売された「OM-1」の

ロゴマークには、何故か「OLYMPUS」と書かれている)

![_c0032138_17165472.jpg]()

NOKTON 60mm/F0.95を入手、これはμ4/3機

専用のレンズである。

これは、非常にお気に入りのレンズとなったが、

このレンズの使用に適した母艦(μ4/3機)を

何も所有していない。Panasonicのμ4/3機の方が

OLYMPUS機より母艦として適する(つまり、これは

MFレンズなので、MF性能・操作性に優れた機体は

Panasonicの方だ)のだが、いつの間にか、最後の

Panasonic製のμ4/3機を購入してから、8年もの

歳月が流れていた。

試しに、DMC-G5やDMC-G6を本レンズの母艦として

みたが、さすがに古いカメラなので、そろそろ

「仕様老朽化寿命」(つまり、周囲の新鋭機に

比べて、性能がとても低く感じてしまう)が

来てしまっている状況だ。

そこで、やむなく(=高価すぎるのはわかっていたが)

本機DC-G9を、NOKTON 60/0.95の専用母艦として

あてがう事を決めた訳だ。

DC-G9を母艦とした場合の仕様バランスは、基本的

には良好だ。ただし、2つの大きな課題を持つ。

1)システム総重量が相当に重い。

装備重量で、本体658g、レンズ約913g

総重量が、約1571g(実測値)

となり、中堅一眼レフシステム並みだ。

2)カメラ側に備わる、優れたAF関連性能

(例:空間認識AF、フォーカスブラケット等)

が、MFレンズ故に、全て使えず無駄となる。

しかし、これらの課題は購入前から分かって

いた事である。重さやAFの無駄は承知の上で、

それでも、「本機DC-G9がNOKTON60/0.95の

母艦として最適だ」という判断であった。

ただ、さすがに、2)の「AF性能が無駄となる」

は、「片肺飛行」のようで、効率的では無い。

まあだから、たまにはPanasonicの純正AFレンズ

も装着して、「一応AFでも使っているぞ」という

状態にしないと勿体無いであろう。

そして、1)の「重さ」の問題は結構深刻だ。

本システムを持ち出す場合、他にもカメラを

持って行こうとしても、小型軽量システムしか

持ち出す事ができない。例えば同等かそれ以上の

重量の、一眼レフ中堅システム(例:800g級の

上級機に、800g級の高性能レンズ等)を

同時に持ち出すと、2台のカメラの総重量が、

3kgを軽く超えてしまい、このレベルとなると

業務/依頼撮影等の実用撮影以外の状態での

趣味/散歩撮影等には、全くのオーバースペックと

なってしまう。ハンドリング性(特に、可搬性)

に大きく劣る為、持ち出したくなくなってしまう

訳だ。

まあ、趣味撮影での、複数のカメラシステムの

合計総重量は、最大でも2300g程度まで。

また、実用撮影での、1台のカメラシステムのみ

での重量も、同じく最大2300g程度まで、

(例:高速連写型のAPS-C一眼レフに400mm級

超望遠ズームを装着した場合、ほぼこの重量だ。

しかし600mm級超望遠ズームでは、この重量には

収まらない為、手持ち撮影も、ハンドリング性も

課題となり、急激に実用性を失ってしまう)

・・というのが、経験則から来る持論である。

![_c0032138_17165801.jpg]()

確かに本機DC-G9は、コスト高であり、それに

見合う実用的性能が得られている訳では無いから

コスパ評価の悪い(低い)カメラな事は明らかだ。

しかし、その優れたパフォーマンスを最大に

発揮できるシステム構成や撮影分野であれば、

それはそれで、価格の高さは相殺できるであろう。

ただ、そういうカメラの買い方をするならば

「どんな場合(撮影条件)に、どんなレンズを

使い、どんな撮り方をするか? そしてその際に

カメラに求める性能要件は何があるのか?」

という点を、事前に十分に検討した上で、購入する

カメラを選ぶ必要がある。

さも無いと、「秒60コマの連写性能があるから

凄いカメラだ、よし、これを買うぞ」となって、

それに装着するレンズの事も、どんな被写体を

どのように撮るのかも、後廻しの順番になって

しまう。これはもう、本末転倒であろう。

1)どんな写真を撮る為に

2)どんなレンズを使い

3)それらが効率的となるカメラを選ぶ。

この検討の順番が、正しい機材購入プロセスだ。

----

では、今回の「オールド・デジカメ(12)」編は、

このあたり迄で。本シリーズは、これにて完了する。

を、順次紹介していくシリーズ記事の最終回。

今回は「ミラーレス編(5)」とし、紹介機は、

2015年~2018年の期間に発売されたミラーレス機を

5台とする。

だが、近代の、この時代のミラーレス機は、

もう「オールドデジカメ」という様相では無いので、

カメラ本体の説明よりも、本シリーズ記事での裏の

テーマである「オールド(デジタル)カメラとは?」

という点についての纏めを行っていこう。

今回の記事でのミラーレス機に装着するレンズは、

2010年代に発売された、ミラーレス機用、又は

一眼レフ用レンズを選択する。

---

では、今回最初のミラーレス機。

(2015年発売、発売時実勢価格約9万6000円)

(中古購入価格 33,000円)

紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第18回

レンズは、Meike (MK)12mm/f2.8

(2019年頃発売)を使用する。

ラインナップ(=使用するカメラやレンズ群)を

整備するのは、なかなか困難だ。

その理由は、いくつかあるので列記しておこう、

1)ミラーレス後発であり、機体の性能が低い

→AF性能、MF性能、機能不足、操作系の不備

2)発売直後の新鋭機の新品価格や中古相場が高価

3)純正交換レンズが(かなり)割高である

4)サードパーティ製レンズが少ない

→あったとしても海外製MFレンズが多く、

上記、MF性能不足、操作系の課題にひっかかる

これらの課題の一部は、Xシステム発売直後から

機体を購入する前に、予想・予見が出来ていたので、

私は当初、Xシステムを無視する(購入しない)事を

決めていた。

しかし、2014年になって、史上2本目となる

アポダイゼーション光学エレメント搭載レンズ

(FUJINON XF 56mm/f1.2 R APD)が突如発売され、

マニア的観点で「このレンズをどうしても使いたい」

という強いニーズから、「やむなく」という感じで

2015年頃にXマウントシステムの構築を開始した。

当初購入した機体X-E1(2012年)は、AF/MF性能

および操作系が劣悪で実用外であったが、それでも

なんとか沢山撮って減価償却ルールを完了させ

後継のX-T1(2014年)購入後、X-E1はトイレンズ

や小型AFレンズ母艦として利用を続けている。

X-T1は、アナログ操作系の高性能・高級機であり

スペック的に、あるいは一般的なAFレンズを使用し、

「何もカメラ操作をしないで撮る」という場合には

優れた機体だが、何かのカメラ設定操作をしようと

すると、アナログ操作系をデジタルで使う矛盾が

多数発生し、加えて、基本的な操作系設計が劣悪な

為、それは「重欠点である」と判断せざるを得ない。

「このままではXシステムが使用不能となる」と

危惧した私は、X-T1の減価償却完了前にフライング

で本機X-T10を追加購入。これはX-T1の下位機種に

当たるが、性能とコストの比、つまり「コスパ」が

購入時点で最も優れている、という判断があった。

加えて、購入前に取扱説明書を熟読して、操作系を

脳内シミュレーションし、実用上での大きな矛盾が

起こらない事を確かめたの上での購入だ。

ただ、エフェクト(アドバンスドフィルター)部での

”ピーキング起動無し”と、エフェクト選択の為の

Fnキーへの無駄なアサイン(エフェクト非使用時は

何も動作しない)、そしてメニュー位置メモリー無し

等は依然課題であったが、もうこのあたりは仕方が無い。

(一般ミラーレス機の場合は「1枚2円の法則」)を

完了させたのだが、Xシステムを使っている状況で、

だんだんと、「カメラやレンズの欠点ばかりを責めて

いてもしかたが無い、性能や機能に不備がある事を

気づかずに買ってしまったのは購入者の責任だ。

そして、それらの欠点を、弱点にならないように

使いこなす事が、機器のオーナーの責務である」

といった考え方(方法論)を導入する事とした。

まあつまり、「どんなレンズやカメラで、どんな弱点

があっても、それを回避できる高いスキルを身につけ

なくてはならない」という考えであり、これを称して

「弘法、筆を選ばす方式」と呼んでいる。

その考え(方法論)の根幹は、従前から唱えている

「弱点相殺型システム」である。

すなわち、カメラ側とレンズ側に各々弱点がある場合

でも、それらを上手く組み合わせる事で、お互いの

欠点が目立たないようにしてしまえば良い。

典型例としては、例えば以下がある。

*AF/MF性能に壊滅的な問題点があるPENTAX K-01

に、ピント合わせが不要なピンホールを装着する。

→快適で理想的な「ピンホール」システムとなる。

*センサーサイズが小さく、瞬発的な高性能を持たない

PANASONIC DMC-G6に、古くて性能が劣るMFワンハンド式

望遠ズームレンズを装着する。

→望遠画角が光学ズームとデジタルズームのハイブリッド

で高度かつ快適に使え、素晴らしい操作系が実現でき、

オールドレンズでの周辺収差をカットし描写力が高まり、

総合的に、極めて実用的なシステムが実現する。

*重量級の高性能AFレンズ(例:SIGMA ART LINE)を

あえて軽量機(例:CANON EOS 8000D、EOS M5等)に

装着する。

→トータルでのシステム重量が2kgを下回る為、

長時間の手持ち撮影において、ハンドリング性能の

確保と疲労の低減に役に立つ。

重量バランスは、レンズ側がカメラの2~3倍にも

達するが、単焦点AFで絞り環無しレンズの場合、

左手は、単にシステム総合重心をホールドしている

だけなので問題無い。(銀塩時代でレンズ側操作が

必要な時代であれば、重量級レンズに重量級カメラ

をあてがい、重心位置を調整する必要も稀にあった)

あたりの実例がある。

実は、このあたりが、本シリーズでのテーマともなって

いる。つまり、「オールド・デジタル・カメラは本当に

性能が低いのか? それは実用範囲以下なのか?」という

疑問に関する答えの1つがここにある。

すなわち「オールドデジカメでの数値スペックは、勿論

低い場合もあるかも知れないが、カメラに組み合わせる

レンズの種類や、そのシステムをどう利用するか?という

点に最終的な実用性は依存する」という訳だ。

オールドデジカメでは無いが、その性能が他社に対して

ビハインド(遅れて)いるのであれば、これはもう、

発売時期に係わらず、オールド機(または弱点を持つ

機体)と考える事はできるだろう。

で、Xシステムの課題を消す1つの用法がここにある。

今回使用のMeike (MK)12mm/f2.8 は、APS-C型機

専用のMFレンズであり、ツァイス・ディスタゴン21mm

系の縮小ジェネリック・レンズであるとも思われる。

このレンズは、安価で「素性」も良いのだが、これを

α7系等のフルサイズ機には装着できないし、APS-Cの

α6000系機体で使うにも、AFや連写性能が過剰だ。

また、μ4/3機で使うには超広角の利点が無くなる。

結局、選択可能なシステムは、FUJI XかCANON EOS M

系となるのだが、EOS M系(後述)は、まだシステム

構築を始めたばかりであり、方針が定まっていない。

そして、FUJI Xシステムは、前述のようにAF/MF性能

が劣っているのだが、ここで超広角MFレンズを使う

上では、多大な被写界深度により、MFは、その精度が

要求されず、ラフに合わせても全く問題無い。

・・であれば、FUJI X機との「弱点相殺型システム」に

なり得る訳で、(超)広角撮影が必要になる場合は、

任意のFUJI X機に、MK12/2.8を装着して持ち出せば

良い訳だ。これで非常に快適な超広角撮影システムが

実現できる。

オールド・デジタル・カメラ、または特定の性能や

機能が劣るカメラを、どう活用するか? という点は

カメラ側だけの事を考えていては、解決が難しい。

しかし、それを活用する撮影条件・撮影状況を考察し

弱点を消せるレンズと組み合わせる事で、課題が

見事に消える場合もある訳だ。

「マニア向けだ、一般には無理な解決手段だ」と思う

かも知れないが、ここまでの自由度は無理であっても

自身の所有するシステム内で、カメラやレンズの

弱点を緩和する用法を考察する事は、とても重要だ。

さもないと、わざわざ、カメラやレンズの弱点が

そのまま出てしまう状態(この状態を、本ブログでは

「カメラやレンズの言うがままに撮っている」と呼ぶ)

となってしまい、「AFが遅い」だの「描写が気にいらん」

だのといった、ビギナー的評価が蔓延してしまう訳だ。

問題点を全て、カメラやレンズの責任にして文句を言う

のは初級中級レベルまでだ。上級レベルを目指すならば、

そうした機材の弱点は全て把握した上で、それを弱点と

しない用法やシステムを考察するスタンスが必須である。

----

さて、2台目のミラーレス機。

(2016年発売、発売時実勢価格約15万円)

(中古購入価格 86,000円)

紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第20/21回

レンズは、LAOWA 17mm/f1.8 MFT

(2019年発売)を使用する。

銀塩名機PEN F(銀塩機の機種名はハイフン無し。

銀塩機ではOLYMPUS-PEN Fのように記載される)の

復刻(リメイク)版のカメラである。

希少価値から後年での中古相場も高額であり、かつ

それを無理をして入手しても、実用性が少なかった。

(PEN F/FVは露出計無し、PEN FTは露出計はあるが

AE無しで、花文字意匠も無し。加えて、交換レンズの

種類が少なく、いずれも高価であった)

よって、デジタル化されたPEN-Fを入手した次第で

あった。基本的には悪くは無い機体なのだが、

ターゲットユーザー層をシニア向け、すなわち

銀塩PEN Fが展開されていた1960年代に20歳前後

で、これが欲しくても(高価で)買えなかった

世代(これは、だいたい「団塊の世代」に当たる)

に向けた企画の要素が大きく、デジタルPEN-Fの

操作系設計は、なんだかスローで、かったるい。

まあ例えば、介護施設向けの設備等では、高齢者でも

操作がしやすいように工夫されていたり、機器の動作

速度を、あえて遅くするような、通称「ユニバーサル

デザイン」が施されているケースが多いのだが・・

本機PEN-Fにも、ちょっとそういった雰囲気が背後に

見受けられて、気に入らない。すなわち、速やかな

撮影の為に必要な、スピーディなカメラ設定が、その

構造上および操作系上で出来ない場合が多々あるのだ。

シニアの団塊世代向け、といっても、まだそんなに

老人では無いだろうし、マニア層だって本機PEN-F

の主力購買層なのだから、そこまで「介護施設」の

ような設計思想にする必要は無いであろう。

きっと、私が将来に高齢者施設等に入居するように

なった場合、「このエレベーターの動作は遅い」とか

「この大型のボタンは配置が悪い」とか、ネチネチと

施設設備の設計思想にケチをつける、「うるさい老人」

になりそうなのだが・・(汗)

性能があったりするが、そのあたりの説明は、長く

なりそうなので、ばっさりと割愛する。

興味があれば「ミラーレス・クラッシックス第20回、

第21回記事」で、詳しくそのあたりは解説してある。

ここで1つだけポイントであるが、「デジタルカメラ

での絵作り(発色)は、利用者本人の責任」という点だ。

銀塩時代のアマチュア・カメラマンでは、現像や

プリントの業務は全てDPE店まかせであったし、

カメラマン側で発色を調整する手段は、その大半が

フィルムの選択で決まり、そして僅かにレンズの

性能(特性)が影響していたが、銀塩カメラ本体は、

「フィルムを入れる箱」であるから、その性能が

発色に影響する事は(露出補正等の設定を除き)

まず有り得ない。

で、その銀塩時代の感覚のままで、デジタル化した

時代においてなお「このカメラは色が悪くていかん」

と、発色の責任をカメラに押し付けてしまうシニア層

やビギナー層がとても多い。

そうではなく、まず、カメラ本体で発色を制御できる

パラメーターはいくらでもあり、これを被写体の状況

および、その被写体をどのように映像表現したいか?

で、それらカメラ側の設定を撮影者が決めないとならない。

次いで、レタッチ(編集)がある。撮影した写真は、

撮影者が必ずPC等を用いて、写真の用途や表現に応じて

色味や様々な要素を調整しなければならない。

銀塩時代では、この処理も「DPE店まかせ」であったから

銀塩からデジタルに変わった直後の時代(2000年代前半)

では、アマチュアカメラマンの多くが、

「レタッチ編集は邪道だ。無編集主義。ノートリンミング

主義!」等と言って、デジタル写真を撮ったままで発表

する事を是とする傾向もあった。

ただ、勿論その後の時代においては、商業的な写真の

用途、あるいは芸術的用途において、無加工のままの

デジタル写真を利用する等、という事は有り得ない話

となった。

デジタル初期に「無編集主義」が起こった理由は、

大きく2つある。

まずは、一種の「デジタル・デバイド」であり、それは

銀塩時代に所有機材を充実させ、あるいは撮影のスキル

を磨いてきたベテランや上級層においては、銀塩時代に

あった自身の「優位性」が失われてしまう危惧があった。

写真撮影のベテランであっても、勿論、デジタル技術に

精通している保証は無い。他者が(自分が使えない)

パソコンを使って写真を加工する事に、妬みや不公平感

が強かったのだろう。

他の要素は、銀塩時代にあった「写真コンテスト」の

文化が、デジタル化で崩壊しそうになった事だ。

レタッチ編集で好き勝手に加工されてしまったら、写真

を評価するのか、加工技術を評価しているのか?そこが

わからなくなってしまうし、銀塩時代の審査員も、いくら

経歴が御立派な方であったとしても、デジタルに精通して

いる訳でも無い。それだと、審査が出来ないではないか・・

だから、デジタル初期の写真コンテストにおいては、

「編集/加工作品の応募は禁止する」という風潮があった。

なお、写真コンテストに限らず、これは一般的な写真発表

機会(例:当時から始まったSNS等)の全般において同様で

あった事だろう。

ただ、2000年代後半ともなれば、そうしたアナログな

人達も、デジタルの世界に入って行くようになっていく。

よって、上記のようなトンチンカンな事を言うような

人達は、現代では、ほとんど見なくなった。

まあ、とは言っても、現代に至っても、まだおかしな

事を言う人は多い。

ごく近年に聞いた話だが、知人の知人のシニア層で、

デジタル一眼レフで撮影した写真を、全てSDカードの

ままで保管しているそうだ。バックアップの意味でも、

PCや外部HDDにも入れておいた方が安全なので、知人を

通して、そうアドバイスしておくと・・ なんと

「パソコンに入れると写真の色が悪くなるので、やらん」

という返答があったそうだ。

「そりゃ、あんたのPCの画面の色が悪いだけだろう?」

という反論は、もうあまりの馬鹿馬鹿しさでしていない。

ともかく、まだまだデジタルのデの字もわかっていない

ユーザー層は、絶滅した訳では無いのだ。

オールド・デジカメの発色が悪いケースは、当時での

技術的な未成熟から、確かにあり得る。

だが、結局、それもまた近代のデジカメでの話と

全く同様に、「撮影者が管理するべき問題」であり、

また、その発色傾向を、どのような目的や表現に利用

するか? で、話は全く変わってくる訳だ。

この要旨における課題は、大きく2つある、それは

1つは、ユーザーのデジタル技術に係わる熟達度が低い

2つに、いつでもHi-Fi写真を撮る事しか考えていない

いずれも、ビギナー層での典型的な課題である。

だからまあ、これらが十分では無いユーザーであれば

「オールドのカメラなど、使い物にならないよ」

という話になってしまう訳だ。

もちろん、その答えは「そんな事は、使い手次第だ」

という結論になる。

----

さて、3台目のミラーレス機。

(2016年発売、発売時実勢価格約11万2000円)

(中古購入価格 42,000円)

紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第22回

レンズは、SIGMA 40mm/f1.4 DG HSM | Art

(2018年発売、CANON EFマウント版)

アダプターは、CANON EF-EOS Mを使用する。

後発で参入した(2012年)時点から、様々な改良

を施し、初のEVF搭載機、加えて初の像面位相差AF

(デュアル・ピクセルCMOS AF)搭載機である。

まあつまり、「実用的になった、初のEOS M機」が

本機EOS M5な訳だ。

元々CANONとしては、高付加価値の一眼レフEOS

シリーズの販売を主力としたかったのだろうが、

2010年前後の急速なミラーレス市場の伸びに

より、いつの間にかミラーレス機を販売していない

カメラメーカーは、CANON(とSIGMA)だけに

なっていた。

まあ、当初は「嫌々」ミラーレス機を発売した

ようなイメージで、初期の機体には魅力を感じ

なかったのだが、本機M5(6機種目)ともなると

いつまでも「仕様的差別化」(一眼レフに対して、

ミラーレス機は、わざと性能や仕様を落として、

一眼レフの販売に誘導する)戦略を行っている

訳にもいかず、本格派戦略に転換したのであろう。

EOS Mシリーズ機自体はAPS-C機であり、本機に

関しては、小型軽量で、そこそこの高性能である事が

特徴だ。

ただ、本機EOS M5以降、これ以上EOS Mシリーズを

APS-C型のまま、ハイエンドに移行する戦略は無理と

踏んだのか? さらなる上位機は発売されず、

2018年からは高付加価値化戦略でフルサイズ化した

EOS Rシリーズの展開をスタートしている。

(しかし、高価すぎて購入する気になれない)

EOS M(EOS Rも同様)での、旧来の一眼レフ用の

EOS EF/EF-S(マウント)レンズの使用は、今回の

ように、純正電子アダプターを介する事で、レンズ

側の機能の、ほぼ全てが利用でき、快適である。

今回の組み合わせでは、本体よりも3倍近くも重い

EFマウントの重量級高性能レンズを用いているが、

これは「トータル重量の削減」を目的としている。

SIGMA A40/1.4は、1200g以上もあるレンズなので

これをEOSデジタル一眼レフの上級機等に装着すると、

総重量が重くなりすぎて、機動力が低下してしまう

からだ。

EOSのサブ機として有益な機体であると思う。

そして、EOS R発売以降では、フルサイズ機の方に

付加価値を感じる初級中級層が極めて増えた為、

(注:正確に言えば・・ 2010年代後半では、

カメラ市場が大きく縮退してしまった為、新製品が

皆、不条理な迄に大きく値上げされてしまった。

中上級層は、コスパの悪い新機種に、もう興味を

持っていない為、「フルサイズ」などのスペック

に目を引かれて高価すぎる新鋭機を買ってしまう

消費者は、見事なまでに、価値感覚を持っていない

ビギナー層ばかりになってしまっていた。

しかし、メーカー側も無策では無く、2021年頃より

NIKON/CANONも、新規Z/Rマウントでの低価格帯の

機体や交換レンズの展開をスタートしている)

・・(フルサイズ機に人気が集中した為)逆説的

にAPS-C機が不人気となり、本機EOS M5も、私の

購入時点よりも後年では、さらに中古相場が下落、

現代においては、性能と比較した価格が安価で

コスパの良い機体となっていると思われる。

戦略は、フルサイズ(高付加価値化)のEOS R

シリーズにシフトしてしまった事だ。

まあ、カメラ市場縮退の中、安価なAPS-C機を

売っていても儲からない、という判断であろう。

だが、その結果、EOS Mシリーズの展開は鈍化し、

今後の機体・レンズラインナップの充実は、

ほとんど期待が出来ない。

したがって、本機EOS M5は使いつぶしの用法が

主となるだろう。EF-Mレンズは、あまり買わない方

が良さそうだ。

幸いにして EF-EOS M電子アダプターを用いれば、

既存のEF/EF-Sマウントのレンズが、殆ど性能制限が

無く使えるので、EF-Mレンズを揃えていく必要性は

無さそうだ。

----

では、4台目のミラーレス機。

(2016年発売、発売時実勢価格約22万円)

(新古購入価格 69,000円)

紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第23回

レンズは、OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm/f1.8

(2012年発売)を使用する。

本シリーズ第8回記事で紹介したOM-D E-M1

(2013年)の小改良機である。

(例:メカシャッターで秒10枚→秒15枚、

および電子シャッターでは秒60枚)したので、

「E-M1より大きく進化した」という評価も多い

本機E-M1Ⅱではあるが・・

そこまでの超高速連写性能は実用的には過剰で

あるケースも多々あるので、個人的には、本機は

大幅改良機とは見なしていない。

それよりも、E-M1にあった細かい弱点が、あまり

改善できていない点が、むしろ気になる。

・・とは言え、E-M1は、OLYMPUSがμ4/3機を

それまでの初級中級層向けから、本格的用途に

転換する為の戦略的機種であった事で、高性能・

多機能を「てんこ盛り」とした機種であった為、

その小改良機である本機E-M1Ⅱも、性能的な不足は

まず感じられない高性能なカメラとなっている。

ほぼ5割増しの価格は、実際には不要なまでの

「超高速連写性能が付いた」という程度ではカバー

する事は出来ず、コスパが悪く感じる次第だ。

まあ、この時期、OLYMPUSのカメラ事業は相当に

苦しい状況であったのだろう、本機以降、後継の

E-M1X(2019年)では発売時価格は約33万円となった。

これでは、さすがに高価すぎる為、2020年には

本機の正統な後継機E-M1 MarkⅢを約20万円で

発売したところで、オリンパスはカメラ事業から

撤退(正確には分社化して売却)する事を発表した。

もう1つの弱点だが、操作系全般が古臭い事だ。

本機E-M1Ⅱでは、前後2(電子)ダイヤルの仕様

ではあるが、絞り優先AEモードでの、絞り値と

露出補正の直接制御は、まあ良いとして、それ以外

のカメラ設定の全ては、必ず、どこかのボタンや

レバーを操作した後での設定変更となる。

つまり、ダイレクトにパラメーターをエディット

出来る機能が無く、必ず間接的操作となり、設定の

迅速性に欠ける。さらに言えば、ショートカット

メニューのアサイン機能が無く、この点でも、

本機の持つ多機能を効率的に呼び出して使う事が

不可能である。

まあつまり「プロユース(業務用)機」という

企画意図を持ちながらも、効率的かつ高度な操作が

殆どできない、という大きな矛盾を持つ機体だ。

これでは残念ながら、金満家のビギナー層向けの

カメラにしか成り得ない、という感じだ。

加えて言えば「速写性」に劣る。電源スイッチの

位置と起動時間、そしてカメラが起動しない限り

ピントの事前操作ができないμ4/3用のAFレンズの

課題等だ。

ただまあ、即時性、速写性があまり必要とされない

趣味撮影等のジャンルにおいては、本機は、その

発売時点では他社機と比べても、最も高性能な類の

機体であるので、そういう目的とするならば決して

悪くないカメラである。

問題のコスト高は、OLYMPUSが事業撤退を発表した

後、本機の中古相場は大きく下落し、新古品が

税込み7万円以下の価格帯で買えるようになった為

コスパ評価は「及第点」と見なし、これを購入した

次第である。

趣味撮影機の範囲で超高性能を楽しみたいので

あれば、本機E-M1Ⅱは、悪くない選択だ。

が無いのか?」という疑問への総括だが・・

個人的に思うところの最大の課題は、2010年代

でのデジタルカメラ(とレンズ)市場の大きな縮退

が、その原因の第一であろう。

まあ、市場縮退は、スマホの台頭等が主因では

あろうが、カメラメーカー側が、その対策として

「高付加価値化戦略」、すなわち酷い「値上げ」を

行ってしまった事が、さらに市場縮退を加速させて

しまったと思う。

結果として、新鋭機は確かにカタログスペック的

には凄いものとなった。例えば、ここで紹介した

OM-D E-M1Ⅱは、機械シャッターで秒15コマの

超絶的な性能を持つし、他にも、ここまで紹介して

きた機体の内、近代のものは、全てカタログ的には

凄い「超絶性能」を持つカメラが多い。

だが、それらのカタログ性能に惹かれるのは、

ビギナー層のみである。中上級層では、それらの

超絶性能が、もう実用範囲を超えている事は

わかっている訳で、自分には不要な機能が入る事で

値上げをされた新鋭機には興味を持つ事が出来ない。

「では、古い機体でも十分ではないか? ならば

何故、オールドデジカメは人気が無いのだ?」

という疑問が出てくるだろう、そう、そこが最大の

注目点だ。

結局、前述のように中上級層が新鋭機への興味を

なくしてしまい、カメラ市場における購買層の

比率がビギナー層ばかりになってしまった事で、

カタログスペックの弱い旧型機は、急速に不人気に

なってしまう、何故ならばビギナー層においては

「フルサイズでなくちゃ(高画質の写真が撮れない)」

「超音波モーターがなくちゃ(ピンボケする)」

「高速連写がなくちゃ(シャッターチャンスを狙えない)」

「手ブレ補正が入ってなくちゃ(ブレてしまう)」

「瞳AFが入ってなくちゃ(動く人物を撮影できない)」

といった、ネガティブな脅迫観念により、それらの性能

を持つ新鋭の超絶性能機を買わないと、まともに写真を

撮れず、「周囲にバカにされる、周囲に自慢できない」

という不安を抱えているから、新鋭機にしか興味を

持つ事が出来ない訳だ。

「オイオイ、中上級層はどうした? 消費者は

そんなビギナーばかりではあるまい」

という疑問が出てくるだろう。

これについては、まずカメラ市場の縮退だが、業界は

カメラが全く売れていない、という事実を公表したく

無いだろうから、実際の縮退度合いが目立たないような

数値しか発表しない。でも、恐らくだが2010年代の

10年間で、カメラの販売台数は、統計手法により

異なるが、少なくとも1/6、場合により、1/8から

1/10というレベルにまで、大きく縮退してしまって

いると思われる。

(参考:前記事でも少し述べたが、2022年時点での

国内での1ヶ月あたりのカメラ販売数は、一眼レフが

4000~5000台程度、ミラーレス機が1万数千台程度だ。

日本全国でも、たったこれだけの販売数である。

なお、GW前の4月に少し販売数が増加した模様だが、

僅かに増えただけでも「前月比で伸長!」のような

ニュース発表がある。でも、減った時には何のニュース

にもならず、長期における販売数の大幅縮退を、あまり

消費者層に知られないようにしている様相がある)

あれだけ沢山居た、カメラファン層やマニア層も、

その数字からわかるように、大きく減少してしまい、

結局、近年での主要消費者層は、ビギナーの割合が

激増してしまっている訳だ。

(注:あくまで「割合」(比率)であり、「実数」

では無い。近年ではカメラ購入者の全体数が少ない)

個人的には、この状況から「2010年代末頃には

中古デジカメブームが起こるのでは?」と予測して

いた、マニア層等が、新鋭機に興味を持てないならば

古い機体に興味を移行する可能性があったからだ。

現に、カメラが高価になったり、魅力が無くなった時代

(特に1990年代後半、他にもある)には、古い時代の

カメラに目を向ける中古ブームが起こっていた。

だが、2010年代末に、中古ブームは起こらなかった。

恐らく、マニア層自体が激減してしまったのであろう。

(注:近年、ごく一部で、オールドデジカメに着目して

いるような雑誌または情報もあるのだが、なんだか

流通市場において、商品価値が無くなった古いカメラを

再度、相場を吊り上げようにしているように感じてしまう。

つまり、なにかにつけ「商売」の匂いがしてしまい、

あまり、そういう情報を参考にしたいとも思えない)

WEB/SNS等でも、中上級マニア層による機材評価記事も

同時代からほぼ消滅してしまっている。見かけるのは

流通(業界)等が、高価すぎる新製品を買ってもらう

為の「宣伝記事」(これには機材を褒める事しか

書いていない)か、又はユーザー層側からでは全くの

ビギナー層の「買ってみました」「箱を開けました」

といった内容の、小学生の絵日記のような評価記事

ばかりとなっている状況だ。

あるいは、一部の生き残りマニア層等においては、

アフィリエイト(広告収益)を狙い、機材レンタルや

サブスク制での、借りてきた新鋭機を評価するような

状況も見られるのだが、その方式では機材を買う事も

できず、純粋なマニア的視点で、自由に機材評価を

行う事もできないならば、多分、マニア意識的には

「それでは面白く無い/ストレスになる」だろうと

思われる。

まあつまり、誰も機材の真の価値を表現(提言)

できない、という残念な時代となってしまっている・・

というのが、オールドデジタル機に関しての正当な

評価が無い最大の原因であろう・・

結局のところ、現代のカメラユーザー層における

ビギナー層比率の増加が、オールド・デジカメの

不人気の根本原因となっている、まあ、使いこなす

事が不可能なのだから、そうなるのは当然だろう。

----

では、今回ラストのミラーレス機。

(2018年発売、発売時実勢価格約21万円)

(中古購入価格 88,000円)

紹介記事:ミラーレス・クラッシックス第24回

レンズは、Voigtlander NOKTON 60mm/f0.95

(2020年発売、変母音記載省略)を使用する。

本機発売後の、Panasonicのフルサイズ機DC-S

シリーズへの転換(2019年)および、OLYMPUS

のカメラ事業撤退と分社化(2020年)による、

μ4/3システムの絶滅を危惧して購入した機体だ。

Panasonicでは、「LUMIX G9 PRO」と呼ぶ場合も

あるが、「PRO」の名前を付けたところで、本機が

業務撮影用途に適したカメラだと言う訳でも無いし、

むしろ、「そういう名前を付けて、値段を吊り上げて

いる」という悪印象が、かなり強いカメラである。

である事は確かだ。そして、その高機能化における、

カスタマイズ性が極めて高い所は、特筆すべき長所で

あろう。

ただ、例えば、Fn(ファンクション)ボタンは、

タッチパネル上の仮想ものを含め19個もあるし、

個々のFnボタンに登録可能な機能は70種類以上も

あり、過剰気味だ。勿論、登録作業も大変だし、

どこに何の機能をアサインしたかも忘れてしまう。

おまけに、肝心の機能がアサインできない場合もある。

(例:EXテレコンのズーム機能の直接呼出し、や、

ピーキング強度直接変更設定、等)

そもそも、使用するレンズに応じて、その操作系の

カスタマイズ要素は変わるべきだし、全般的に相当に

複雑となってしまっている。

また、全体にカタログスペック優先であり、例えば

電子(撮像素子)シャッターによる毎秒60コマの連写、

複数連写合成で記録画素数と高めるハイレゾ(ショット)

モード、動物認識AFモード等は、まず使う事が無い

機能であろうし、それぞれ、その機能を使う上で、

他の重大な制限事項が多々発生してしまう。

(以下余談:「動物認識」は、個人的にも興味がある。

下写真は「プログラミングシリーズ」記事で、完全自作

のアルゴリズムにより、写真中の鳥を検出している模様。

指定する必要があるが、その後は鳥の種類までも判別が

できる精度を持つ。(上写真では同種の鳥だけを識別)

参考:画像処理プログラミングシリーズ第14回記事

---

DC-G9やOM-D E-M1X等のカメラに搭載された鳥認識AF

アルゴリズムは、アルゴリズムというよりは、深層学習

(≒AI)による被写体判別であろうが、特定数(DC-G9

では3つ)の動物しか認識できない。しかし、完全自動

なので、一々の手動設定操作は不要だ。

---

深層(機械)学習の為に必要なデータ群とアノテーション

(判断結果)はユーザー個人のレベルでは準備・開発する

事は困難ではあるが、カメラに搭載された機能を参考に

して、個人的に趣味で行っている写真用画像処理をさらに

発展させる事は可能だろうと思っている。

(注:・・と、ざっくり書いたが、どうもカメラマニア

層の中でも、深層学習による被写体認識AFが、どういう

原理で動いているか?どういう効能があるか?等を、全く

理解していない人達の比率が極めて多い事を最近知った。

今回は、その話は冗長になるので割愛するが、そもそも

メーカー等が、ちゃんと原理を説明していない事が

問題なのではなかろうか?それとも、機械学習の何たる

かをユーザーに知られてしまうと困るのであろうか?)

---

で、なんでもかんでも(流行りの)AIに複雑な処理を任せる、

というのも、あまり個人的には好まず、従来的な画像処理

の方法論も、まだまだ発展の余地が十分にあると思って

いて、カメラの新機能は、その参考事例にはなるだろう。

---

まあつまり、個人的には、カメラの新鋭機能は、実用的

観点では、殆ど必要としていないが、個人での画像工学の

研究目的としては、なかなか興味深いものがある次第だ)

・・で、こうした過剰とも言える超絶性能を謳って、

結果的に高付加価値化、高価になっているのならば、

あまりコスパ的には好ましくないカメラである。

ただ、ちょっと前述したように、カメラの売り上げ

台数は2010年代の10年間で、大きく縮退している。

1/10にも減少した売り上げ台数をカバーするには

個々のカメラで大きな利益を取るしか無いのであろう。

その結果、本機は初期のPanasonic Gヒト桁シリーズ

の3~4倍もの新品実勢価格、そして4~5倍もの

中古販売価格(相場)となってしまっている。

まあつまり「値段が高すぎる」という評価になって

しまう事は否めない。

個人的には、初期のPanasonic Gシリーズは

その設計思想が好みであり、まずDMC-G1を2台、

以降、DMC-GF1、DMC-G5、DMC-G6、DMC-GX7

(およそ2008年~2013年製)と順次、購入を

続けて来たのだが、そこから以降の時代の機種は、

パタリと購入を止めてしまっていた。

その理由は、なんだか設計コンセプトが、だんだんと

個人的な好みに合わなくなってきていてたからだ。

それは「(写真を撮る為の)カメラ」というよりも、

「家電製品として、誰にでも使える映像記録装置」

のような様相が強くなってきていた事だと思う。

まあ、2010年代初頭までは、ミラーレス機は、

飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長を続けていたのだが、

その時点では、「一眼レフに変わる、新たな形態

のカメラ」であったと思う。

しかし、2010年代前半より、スマホの普及等の

世情の変化の影響で、本格的カメラ(一眼レフや

高級ミラーレス機)の需要が縮退をしていく。

同時に、それまでのカメラマニア層や、ハイ・

アマチュア層も激減してしまい、市場での主要な

消費者/ユーザー層は、ビギナーが主流となって

しまった事は前述の通りだ。

恐らくだが、この問題を受け、Panasonicのカメラ

は、その企画コンセプトや設計思想、設計仕様が、

少しづつ「家電製品化」してしまったのでは

あるまいか? まあ、Panasonicには、上位シリーズ

のGH系列の機体があり(注:全て未所有)、それは

DMC-GH4(2014年)以降の機種では、本格的な動画

撮影機能(例:4K動画記録)を持たせるとともに

本格的撮影機能も持たせた高付加価値化シリーズと

なっていた。(故に高価である)

まあ、GHシリーズとの「住み分け」の必要性があった

事も、Gヒト桁シリーズ(G7/G8 2015/2016年)の

立ち位置が中途半端な原因となったのかも知れない。

2010年代後半、いよいよカメラ市場の縮退が

厳しくなっていき、そもそもμ4/3機の規格では

これ以上の付加価値(例:画素数の増加や、

高感度性能、そして勿論フルサイズ化等)を

持たせる事ができなくなっていく。

Panasonic社もμ4/3機を半分見限ったのか?

2018年に、フルサイズ化(ライカ L-Mount)

された「DC-S」シリーズの開発を発表、2019年に

それを製品化した。(高価すぎるので、未所有)

同じ頃、μ4/3機として考えうる性能の全てを

「てんこ盛り」「何でも乗せ丼」としたような

本機DC-G9を発売。勿論、大幅な値上げとなった。

私は、このあたりのPanasonicの市場戦略の全般が、

あまり賛同できず、2010年代中頃のμ4/3機は、

本シリーズ記事で紹介したようなOLYMPUS機の

何台かを主力として使っていた次第だ。

だが、述べてきたように、OLYMPUS機にも色々と

クセがある、必ずしも全ての点で満足いくような

カメラ(μ4/3機)は無かった状態である。

そして、2020年には、ついにOLYMPUS社は、

カメラ事業からの撤退を発表。2021年以降では、

投資事業会社「OMデジタルソリューションズ」が

「OLYMPUS」のカメラブランドと、μ4/3機の

製造販売を引き継ぐ事となった。

(そして、2021年より、ブランド銘は「OM SYSTEM」

となった。ただし、2022年に発売された「OM-1」の

ロゴマークには、何故か「OLYMPUS」と書かれている)

NOKTON 60mm/F0.95を入手、これはμ4/3機

専用のレンズである。

これは、非常にお気に入りのレンズとなったが、

このレンズの使用に適した母艦(μ4/3機)を

何も所有していない。Panasonicのμ4/3機の方が

OLYMPUS機より母艦として適する(つまり、これは

MFレンズなので、MF性能・操作性に優れた機体は

Panasonicの方だ)のだが、いつの間にか、最後の

Panasonic製のμ4/3機を購入してから、8年もの

歳月が流れていた。

試しに、DMC-G5やDMC-G6を本レンズの母艦として

みたが、さすがに古いカメラなので、そろそろ

「仕様老朽化寿命」(つまり、周囲の新鋭機に

比べて、性能がとても低く感じてしまう)が

来てしまっている状況だ。

そこで、やむなく(=高価すぎるのはわかっていたが)

本機DC-G9を、NOKTON 60/0.95の専用母艦として

あてがう事を決めた訳だ。

DC-G9を母艦とした場合の仕様バランスは、基本的

には良好だ。ただし、2つの大きな課題を持つ。

1)システム総重量が相当に重い。

装備重量で、本体658g、レンズ約913g

総重量が、約1571g(実測値)

となり、中堅一眼レフシステム並みだ。

2)カメラ側に備わる、優れたAF関連性能

(例:空間認識AF、フォーカスブラケット等)

が、MFレンズ故に、全て使えず無駄となる。

しかし、これらの課題は購入前から分かって

いた事である。重さやAFの無駄は承知の上で、

それでも、「本機DC-G9がNOKTON60/0.95の

母艦として最適だ」という判断であった。

ただ、さすがに、2)の「AF性能が無駄となる」

は、「片肺飛行」のようで、効率的では無い。

まあだから、たまにはPanasonicの純正AFレンズ

も装着して、「一応AFでも使っているぞ」という

状態にしないと勿体無いであろう。

そして、1)の「重さ」の問題は結構深刻だ。

本システムを持ち出す場合、他にもカメラを

持って行こうとしても、小型軽量システムしか

持ち出す事ができない。例えば同等かそれ以上の

重量の、一眼レフ中堅システム(例:800g級の

上級機に、800g級の高性能レンズ等)を

同時に持ち出すと、2台のカメラの総重量が、

3kgを軽く超えてしまい、このレベルとなると

業務/依頼撮影等の実用撮影以外の状態での

趣味/散歩撮影等には、全くのオーバースペックと

なってしまう。ハンドリング性(特に、可搬性)

に大きく劣る為、持ち出したくなくなってしまう

訳だ。

まあ、趣味撮影での、複数のカメラシステムの

合計総重量は、最大でも2300g程度まで。

また、実用撮影での、1台のカメラシステムのみ

での重量も、同じく最大2300g程度まで、

(例:高速連写型のAPS-C一眼レフに400mm級

超望遠ズームを装着した場合、ほぼこの重量だ。

しかし600mm級超望遠ズームでは、この重量には

収まらない為、手持ち撮影も、ハンドリング性も

課題となり、急激に実用性を失ってしまう)

・・というのが、経験則から来る持論である。

確かに本機DC-G9は、コスト高であり、それに

見合う実用的性能が得られている訳では無いから

コスパ評価の悪い(低い)カメラな事は明らかだ。

しかし、その優れたパフォーマンスを最大に

発揮できるシステム構成や撮影分野であれば、

それはそれで、価格の高さは相殺できるであろう。

ただ、そういうカメラの買い方をするならば

「どんな場合(撮影条件)に、どんなレンズを

使い、どんな撮り方をするか? そしてその際に

カメラに求める性能要件は何があるのか?」

という点を、事前に十分に検討した上で、購入する

カメラを選ぶ必要がある。

さも無いと、「秒60コマの連写性能があるから

凄いカメラだ、よし、これを買うぞ」となって、

それに装着するレンズの事も、どんな被写体を

どのように撮るのかも、後廻しの順番になって

しまう。これはもう、本末転倒であろう。

1)どんな写真を撮る為に

2)どんなレンズを使い

3)それらが効率的となるカメラを選ぶ。

この検討の順番が、正しい機材購入プロセスだ。

----

では、今回の「オールド・デジカメ(12)」編は、

このあたり迄で。本シリーズは、これにて完了する。