今回記事は補足編として「YASHICA」銘で、「富岡光学」

製らしき、標準(=50mm級の焦点距離)レンズ編とする。

当該条件に当てはまるレンズを6本と、関連すると

思われる2本、計8本の所有レンズを紹介しよう。

なお、「富岡光学製らしき」とは、現代においては、

もはや詳しい情報も殆ど残っておらず、あくまで推測

の域でしか無いからだ。

「YASHICA」とは?「富岡光学」とは? については

記事内で追々説明していく。

----

ではまず、今回最初のYASHICA銘標準レンズ

![_c0032138_12260095.jpg]()

(中古購入価格 6,000円)(以下、ML50/1.7)

カメラは、CANON EOS 6D(フルサイズ機)

詳細不明、1980年前後に発売と思われるMF標準

レンズ、Y/C(ヤシカ/コンタックス、又はRTSとも)

マウント版である。

![_c0032138_12260073.jpg]()

著名な老舗のカメラ/レンズメーカーである。

簡単に歴史を述べておこう。

<YASHICAの歴史>

1949年(昭和24年)

戦後復興期の、この年、長野県に設立したが、

当初は「八洲(ヤシマ)精機株式会社」という

名前で、電気時計等を作っていた。

その後、東京の写真用品の会社から(中判)カメラ

を受託され、OEM生産をする事となった。

その際、シャッター部品とレンズは、専業他社の

製品を仕入れたが、レンズは「富岡光学器械製造所」

(東京)のトリローザ80mm/F3.5を使用。

ここで「富岡光学(器械製作所)」との接点が

生まれた事となる。

1953年

OEM生産の「ピジョンフレックス」が完成、発売開始。

同年、これを自社ブランド製品とした、「ヤシマ

フレックス」(後に、カメラを表す接尾後のCAを

つけて「ヤシカ(YASHICA)フレックス」と改名された)

を元に、カメラ事業へ進出。同時に企業の名前も、

「八洲光学精機株式会社」に変更(「光学」がついた)

1950年代

毎年のように中判(6x6 または 6x4.5)二眼レフを

発売。この当時は二眼レフのブームであったので、

これで八洲光学精機は急成長をした。

1958年

カメラの商品名として既に市場に広く知られていた

「YASHICA」を社名とし「株式会社ヤシカ」となった。

(注:カメラ上での表記は、「yashicaflex」等と

小文字表記であった→未所有につき詳細割愛)

1959年

「ニッカカメラ株式会社」および「ズノー光学工業」

という戦前からの老舗カメラメーカー2社を買収し、

それとともに技術力や生産力を高め、35mm判カメラ

の製造を開始した。

1965年

世界初とも言われる(?)電子制御型露出制御型

(=EE、現代で言うAE(自動露出)の事)35mm判

コンパクトカメラ「YASHICA ELECTRO 35」を発売。

以降、1975年までの累計販売台数は500万台とも

言われるビッグヒット製品となる。

ただし、この時代では「YASHICA HALF」シリーズ等の

ハーフ判カメラも多数販売している。OLYMPUS-PENや

RICOH AUTO HALF等も大ヒットした時代であった。

(ハーフ判カメラは、当時、高価であったフィルム代や

現像代を節約する事が出来る為、人気であった)

前述の500万台が、ハーフ判カメラの販売台数を含んで

いたかどうかは不明。しかし最も売れたOLYMPUS-PEN

でも累計800万台(注:オリンパスにより、2018年に

従前の1700万台より下方修正された公式情報)程度の

販売台数であったから、500万台とは、YASHICAの

全カメラの販売総数であったのではなかろうか?

1968年

これまでYASHICAに対しレンズの供給を続けていた

「富岡光学器械製造所」を子会社化する。

(翌1969年には「富岡光学株式会社」に改名)

1970年代前半

西独カール・ツァイス社が、カメラ事業(CONTAX)の

撤退を決め、日本のメーカーに事業移管の打診を行う。

当初PENTAX(旭光学)に話があった模様だが成立せず、

YASHICAとの交渉が本格化した。

1974年

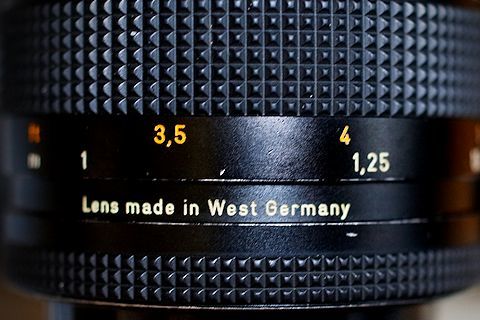

YASHICAは、西独カール・ツァイス社と提携。

ここから、銀塩35mm判MF一眼レフ(CONTAX)と、

交換レンズ(RTSマウント)の開発が始まる。

レンズの設計製造は、当然、「富岡光学」であるが、

公(おおやけ)には「カールツァイス社が監修している」

事となっていた。(=日本製品より西独製を高級と見なす

消費者層が殆どであった時代だからだ)

1975年(昭和50年)

CONTAX RTS発売(銀塩一眼第5回記事参照)

世界的にも注目された「鳴り物入り」のカメラだったが、

しかし、この年、様々な不運な出来事が集中し、

なんとYASHICAは、経営破綻(倒産)してしまう。

すぐさま、銀行、商社、京セラ等が資本投下し、

CONTAX(RTS等)の生産を続けるが、新製品の開発は

超スロー化してしまった。(参考:CONTAX RTSⅡは、

7年後の1982年の発売、未所有)

1983年

YASHICAは、京セラに正式に吸収合併された。

この時点より以降は、京セラCONTAX、これ以前では

YASHICA CONTAXと区別されるのだが・・・

YASHICA時代に、CONTAXと同一マウントのMF一眼レフ

を発売していて、それのマウントが「Y/C」すなわち

YASHICA/CONTAXと一般に呼ばれていた為、

ヤシカ/コンタックス(ヤシコン)は、ここまで変遷が

あったメーカー名そのものの話なのか? あるいは、

マウントの話なのか? そのあたりが曖昧である。

なので、中古流通市場(業界)の一部または、一部の

マニア層においては、マウントの話をする場合は、

「RTSマウント」(1975年のCONTAX RTSにちなむ)

と呼ぶケースも多い。

1985年

MINOLTAが、世界初とも言える実用AF一眼レフ

システム「α(-7000等)」を発売。

一般に「αショック」と呼ばれ、他社は一斉に一眼

レフのAF化に追従する。

1986年

ミノルタα-7000を大幅に参考にしたと思われる

京セラブランド初のAF一眼レフ「Kyocera 230-AF」

を発売。これは海外では(知名度がある)YASHICAの

ブランド名で発売された。しかしながらY/Cマウント

とは互換性が無い(注:一応マウントアダプター/

AFコンバーターは存在していた模様)専用マウントで

あり、そのAF交換レンズは金満家やビギナー層が喜ぶ

Carl Zeiss銘では無い。

このAFシリーズは、数機種が1990年代前半まで発売

されたが、商業的には完全に失敗してしまう。

マニア層からの受けも悪く、後年には「珍品」扱いと

なってしまった。

1990年代

最後のYASHICA銘(MF)一眼レフは、恐らくだが

YASHICA 108 MULTI PROGRAM (1990年)であろうか?

(あるいは、海外向け専用機として、109 MULTI PROGRAM

が存在していたという情報もある)

まあ、この時代は完全にAF一眼レフ時代であり、MFの

YASHICA一眼レフが生き残れる状況では無い、残念ながら

ここでYASHICAのブランド銘も、ほぼ終焉である。

2000年

CONTAXブランドで「Nシステム」発売、しかしこれも

商業的に失敗してしまう。不憫なので、あまりこの

歴史は書きたく無い。(銀塩一眼第24回 CONTAX N1

記事等を参照の事)

2005年(平成17年)

京セラ・CONTAXが、カメラ事業から撤退。

以降、CONTAXのブランド銘は、どこも使用していない。

---

さて、ここまでがYASHICAの歴史である。

以降、京セラのカメラ事業撤退(2005年)後にも

YASHICAのブランド名は、いくつかの商社等

(エクゼモードや、ヴィレッジヴァンガード等)

により使われているのだが、冗長になるので割愛する。

(というか、YASHICAの名前だけを使ったトイカメラ

であったりするので、あまり紹介の意味が無い)

過去参照記事としては

「カメラの変遷第10回ヤシカ/京セラ・CONTAX編」

にも詳しい。

それと、実は、このように「歴史」をまとめて記載する

だけで、「わかったような気分」となってしまうような

記事の書き方は、個人的には好きでは無い。

本来であれば、各時代において、その世情であるとか

他社とのライバル関係とか、そういう「生きた歴史」

が存在し、それ故に、こういう製品が出てきたとか、

そんな風にカメラの歴史を研究していきたい訳だ。

上の年表のような「死んだ歴史」を調べても、書いても

読んでも、殆ど役に立たない。それでは、学校の教科書

等に書かれている歴史年表と同等であり、その年表が

「勉強になった」というケース(情報価値)は少ないと

思っている。むしろ、そういう「年表や年号だけ」を

(テストに出るから)と覚えた、ガリ勉スタイルが、

いかに非効率的であったか?は、誰もが知る所だろう。

また、歴史を調べただけで、自身がそれに関与している

訳でもなければ、その歴史から新たな事実を推測して

いる状況も無ければ、「何も生み出してはいない」事と

なってしまう。どこかにある情報を、単にまとめただけの

「二次情報」は「情報価値は無い」というのが、個人的な

強い信条となっている。(同様に、カメラやレンズ等の

スペックだけを纏めただけの記事も、何も情報価値は無いと

思っている。自身で使った意見等を書いて貰いたいと思う)

![_c0032138_12260118.jpg]()

本ML50/1.7については、京セラ傘下時代でのYASHICAが、

Y/Cマウントの機体(FR/FXシリーズ)の発売を開始した

のは1977年からなので、本レンズや他のMLレンズ群も、

同時代1970年代後半以降での発売だと思われる。

で、製造は当時YASHICAが子会社化していた「富岡光学」

製である事は、ほぼ間違い無いであろう。

ただ、前述のように、この時代のYASHICAは経営破綻

していた状態であり、資金繰りとか、様々な事情から

「富岡光学」に、全レンズ(ML/ツァイス銘)の生産を

委ねていた訳でも無い、という状況も想像できる。

情報によれば、他のいくつかの企業や工場(ヤシカの

自社工場、マミヤ、トキナー、コシナ(後期)等)に

分散されてYASHICAレンズは製造されていた模様だ。

本ML50/1.7は、完成度の高い小口径標準レンズであり、

当時の他社同等品(例:PENTAX SMC-T55/1.8や、

MINOLTA MC50/1.7等)と並んで、良く写るレンズだ。

他社の同時代の小口径標準レンズ製品では、大口径版

(50mm/F1.4等、最短撮影距離は殆ど全てが45cm)

との仕様的差別化により、最短撮影距離を60cm程度まで

長くしてしまったケースも多々あるが、本ML50/1.7は、

最短50cmと、仕様的差別化は最小限である。

本レンズである必要は無いが、1970年代頃の、

MF小口径標準(50mm前後、開放F1.7~F2、変形

ダブルガウス型5群6枚構成)は、マニア層としては、

「歴史の変遷」を知る上でも必携のレンズであろう。

MF小口径標準の、現代にも通用する高い描写力は、

初級マニア層では、驚きを隠せないかも知れない。

----

では、2本目の標準レンズ

![_c0032138_12260196.jpg]()

(中古購入価格 8,000円)(以下、ML50/1.4)

カメラは、SONY α7S (フルサイズ機)

詳細不明、やはり1980年前後に発売と思われる

MF標準レンズ、Y/Cマウント版である。

![_c0032138_12260578.jpg]()

大口径標準CONTAX Planar T* 50mm/F1.4(後述)

との戦略的な差別化が必要なレンズであろう。

まあつまり、

「CONTAXは一流品で、高性能で高価なのです。

YASHICAは大衆向けで性能は低いですが安価です」

という、一般消費者層がわかりやすい販売(営業)

戦略を取る必要があった訳だ。

が、マニア層等は「富岡光学は世界のカールツァイスが

認めた技術力の高い企業だ。よって、CONTAXを買うのは

成金趣味のブルジョア層であり、マニアであればYASHICA

のレンズを買う、それが「通」というものだろう?」

という論理で、あえてYASHICA・富岡光学製品を志向する

人達も、当時、又は20年後の第一次中古カメラブーム時

にも大変多かった。

つまり、ツァイスのレンズを買ってしまったら、「何も

わかっておらずにブランド銘に騙される金満家消費者層と

同じに見られてしまう」事を、マニア層は嫌った訳だ。

だから、YASHICA MLレンズは、いつの時代でも品薄傾向

である。すなわち、その販売時点では、例えマニア層が

あれこれと言ったとしても、やはり世間一般からの注目は

「CONTAX」であり、「YASHICA」ではない。

後年には、あまり売れておらず中古流通が潤沢とは言えない

YASHICAレンズを、マニア層が「富岡光学製だ!」と言って

買い漁った為、もう現代では、YASHICA銘レンズは、殆ど

流通していない状況だ。

![_c0032138_12260519.jpg]()

P50/1.4とは、レンズ構成は同等の6群7枚、ただし

フィルター系が異なり、ML50/1.4はφ52mm、

P50/1.4はφ55mmである。これは、瞳径の大きい

P50/1.4に僅かに設計上の優位点がある。(小型化を

取るか描写力を取るか?のトレードオフ(二者択一)だ)

そして最短撮影距離は、申し訳程度に、ML50/1.4

に僅かに性能制限を掛けていて、P50/1.4の45cm

に対し、本ML50/1.4は50cmである。

後、絞り羽根の枚数が異なり、P50/1.4は6枚、

何故か本ML50/1.4の方が多い8枚だ。

ただし、絞り羽根は、マニア層等では奇数を好む傾向

がある。(=光条/光芒を出す時、奇数の場合のみ

絞り羽根の数の2倍の光の線が現れる事が理由だ)

で、ML50/1.4の描写傾向は、P50/1.4とは異なる。

簡潔かつ感覚的に言えば、P50/1.4は条件が決まった

際に爆発的な高描写力が得られるピーキーなレンズ

ではあるが、その確率はかなり低く、銀塩時代の

機材環境ならば、なおさらであり、P50/1.4での

凄い写りを得られたユーザーは、極めて少なかった

事であろう。私も銀塩時代では「滅多に決まらない」

そのP50/1.4は、辟易しながら使っていたが、たまたま

得られる素晴らしい写りへの期待だけはあった。

本ML50/1.4は、P50/1.4ほどに難しい特性ではない。

ただ、条件が決まった場合でも、P50/1.4程の爆発的

な高描写力は得られない。まあ、汎用的というか、

安全なレンズというか、面白味の少ないレンズとか、

色々な解釈はできるだろうが、両者は全く違うレンズ

として、そう簡単に優劣を語る事は出来ないと思う。

----

では、3本目のレンズ

![_c0032138_12260596.jpg]()

(中古購入価格 不明:カメラボディに付属の為)

カメラは、CANON EOS M5 (APS-C機)

詳細不明、1980年前後に発売と思われるMF標準

レンズ、Y/Cマウント版。

![_c0032138_12260536.jpg]()

ここで述べておく。(ただし、ごく普通の年表である。

当時の世情等を絡めていくと際限なく冗長になるからだ)

<富岡光学の歴史>

1932年(昭和7年)

創業者の「富岡正重」氏が東京・大森(当時は区)に

富岡光学機器製作所を設立、後に株式会社となるが、

戦時中は軍需工場となり、陸軍・海軍の光学兵器を

生産する。(その為、米軍に狙われたのであろうか?)

1945年

東京空襲(爆撃)により、富岡光学の工場は全焼して

しまう。なお、この東京空襲については、何度も

行われていて、被害甚大ではあるが、戦争という世情に

より、詳細な記録は(意図的に?)残されていない。

1949年

戦後、富岡社長夫人の実家の青梅市で、疎開していた

一部の工場設備を元に、事業を再開。

「株式会社富岡光学器械製造所」を設立する。

1960年代

YASHICAのレンズ生産を主に行ってはいたが、

この時代では、「富岡光学」は、YASHICAの子会社では

無く、自社ブランド(TOMINON)の他、他社へのOEM

供給も多数行われていた模様である。

マニア間で伝わる話としては、この時代か、やや

後の1970年代頃のTOMINON 55mm/F1.2 (未所有)が

個性的な描写力を持ち、COSINAやCHINON等へも

OEM供給されていたとの事。(真偽不明、何故ならば

既にYASHICAの傘下となっていた為、政治的にそれが

可能だったか否か?の検証が難しい状況だ)

もし、その説を信じるならばCOSINA 55mm/F1.2は

所有しており、それについては後で紹介する。

1968年

YASHICAの資本傘下となり、子会社化される。

1969年(昭和44年)

「富岡光学株式会社」に改名。

この後の時代では、ほぼYASHICAカメラ製品用の

レンズ(この時代では、ELECTRO 35シリーズの

コンパクト機用レンズや、M42マウントのYASHICA J

およびTL/TL ELECTROシリーズ用のレンズ)を生産

していた事であろう。

1970年

銀塩MF一眼レフYASHICA TL ELECTRO X ITSの発売。

前述の55mm/F1.2レンズ(AUTO YASHINON DX55/1.2

あるいは DS-M55/1.2、詳細不明)がセット

されていた模様である(未所有)

ちなみに、この時代1960年代~1970年代のYASHICA

製カメラは、私はELECTRO 35、ハーフ判、M42一眼等

を数台所有していたのだが、単体レンズは富岡光学製と

思われた為に、現代でも一部は残して所有しているが、

カメラ本体は、「古すぎて実用価値無し」とみなし、

デジタル時代に入った頃に処分してしまっている。

この時代のカメラの搭載レンズが手元に残っていれば、

より歴史的な変遷の研究にも役立ったかも知れないが、

まあ、カメラを処分した時の感覚では「レンズも同様に

古すぎて実用価値無し」という考えであった。

では、富岡光学の歴史の続きだ。

1983年(昭和58年)

YASHICAが京セラに吸収合併された時点で、富岡光学

も京セラの傘下となる。

1991年

社名を「京セラオプテイック株式会社」に変更。

ちなみに、この時点においても、富岡光学の(戦後

での)創業地の東京都青梅市に本社を置いていた。

2005年(平成17年)

京セラCONTAXが、カメラ事業より撤退。

京セラオプテイック(元・富岡光学)が、この後

写真用(交換)レンズの生産を続けていたかどうか?

の情報は入手できていない。

2018年(平成30年)

「京セラオプテイック株式会社」は、京セラ株式会社

に吸収合併されて消滅。ここで「富岡光学」の長い

歴史は終焉した事となる。

![_c0032138_12261089.jpg]()

まあ、この時代(またはM42時代から)のYASHICAの

50mm級標準レンズは、開放F値の違う製品が沢山あり

何故、そんなに沢山の機種があったのか? 今となっては

不思議にも思うが、他社、例えばCANON等であっても

多数のスペック違いのMF標準レンズを並行ラインナップ

していたので、当時はそんな市場戦略もあったのだろう。

本レンズは、小型軽量のメリットはあるが若干のボケ質

破綻も目立ち、個人的には、開放F値が僅かに異なる、

F1.9版の方が好みだ。

開放F値違いでの、スペックの差については後述する。

----

さて、4本目の標準レンズ

![_c0032138_12261088.jpg]()

(中古購入価格 2,000円)(以下、DSB50/1.9)

カメラは、OLYMPUS PEN-F (μ4/3機)

詳細不明、1970年代末頃に発売と思われるMF標準

レンズ、Y/C(RTS)マウント版である。

DSBという名称は「モノ(単層)コーティング版」だ

と言われている。

型番の由来は、YASHICAの1970年代前半までの

M42マウント版レンズにおいて、DS(YASHINON-DS)

という型番のレンズがあったので、それのBタイプ

(マウント変更型??)という意味なのかも知れない(?)

![_c0032138_12261082.jpg]()

前述したが、開放F値の違いでレンズ構成も異なり、

当然ながら小口径版は簡素な設計で、安価であった。

<YASHICA ML標準レンズのレンズ構成>

55mm/F1.2:6群7枚

50mm/F1.4:6群7枚

50mm/F1.7:5群6枚

50mm/F1.9:4群6枚

50mm/F2.0:4群6枚

なお、いずれのML標準レンズも、最短撮影距離は

50cmで統一されている。(=ラインナップ間での、

およびCONTAXレンズとの、仕様的差別化は行われて

いない)

それと、上記MLレンズの中には、それ以前の

M42マウント版と同一のスペックの物も多く、

一部は、M42時代の設計を継承している可能性もあるが、

(本レンズDSB50/1.9は、恐らくは設計継承品だ)

そういうパターンが全てでは無いであろう。

なにせ、この時代はMF一眼レフとセット販売されている

標準レンズの良し悪しが、そのままカメラの評判にも

直結する時代であったから、各社とも標準レンズ性能の

小改良に余念が無い時代であったからだ。

![_c0032138_12261078.jpg]()

----

さて、5本目のYASHICA標準レンズは少し古い時代だ。

![_c0032138_12263570.jpg]()

(中古購入価格 9,000円)(以下、DS50/1.9)

カメラは、PANASONIC DMC-G6 (μ4/3機)

詳細不明、恐らくだが1960年代末か1970年代初頭

頃に発売と思われるMF標準レンズ。

こちらはM42マウント版である。

![_c0032138_12263555.jpg]()

1961年(PENTA J)~1969年(TL ELECTRO)~

1973年の期間に留まる、それ以降は、前述のとおり

Y/C(RTS)マウント機に転換する訳だ。

YASHICAのM42マウント版レンズは、

AUTO YASHINON-DS、AUTO YASHINON-DX、

AUTO YASHINON DS-Mの3種類が存在する。

一般的には、「絞りのA/M切り替えが存在するのがDX型

であり、それが無いのがDS型だ。なお、DS-Mはマルチ

(多層)コートで、他は全て単層コーティングだ」と

マニア層や中古市場においては分類されているが、

ごく僅かな例外(無印版の存在や、A/M切り替えが

あるDS型等)がある模様だ。

それと、A/M切り替えのあるDX型の方が後から発売

されているようにも思えるのだが、DS型が後から

発売されたケースもある模様で、どうにも良く理解

できない。

もしかすると、生産工場が異なる可能性もある訳で、

この当時のYASHICAは、まだ富岡光学を子会社化して

いなかったから、他社(コシナやマミヤ等)にレンズ

製造を依頼する事もできただろうし、あるいは既に

「ニッカ」や「ズノー」という老舗カメラメーカーも

買収済みであったから、それらをYASHICAの自社工場

として運用していたのかも知れない。そうであれば、

製造工場の設備等の差異により、レンズ毎の仕様が

変わって来る事も、まあ、わからない話では無い。

さて、本DS50/1.9、および前述のDSB50/1.9は、

両者同じ光学系でのマウント違いのレンズだと思われる。

恐らくはコストダウン優先型の設計であり、キット

レンズとする母艦カメラの価格帯等に応じて、最も

安価なカメラ+標準レンズのセットを実現する為の

ものであったかも知れない。

この時代は「高度成長期」(1954年~1970年)で

あったから、所得が増え、景気が良くなった事で、

消費者層の多くが、カメラを欲しがったと思われる。

ただ、同時に、物価も上昇した時代(1950年を1.0

とすると、1960年で約1.5、1970年で約2.2、

の比率となる。なお、以降の時代は「狂乱物価」とも

言われ、さらに物価の上昇が激しくなった)

・・(物価が上昇した時代)であった為、消費者層

への選択肢として、高級品も廉価版(のカメラ)も

併売されていた事だろう。

廉価版にセット(キット販売)するレンズは、

開放F値のスペックを暗くする事が簡便だ。

何も知らない入門者層に対しても、F1.4=高級品

F1.7=中級品、F2級=廉価版、と明確に区別できる。

もしかすると、この1960年代が、レンズの開放F値の

差を「性能差だ」と、消費者層に誤認識させてしまう

最初の時代だったかも知れない。その後、約半世紀の

50年以上が過ぎた現代でも、ビギナー層の間では

「開放F値の小さいレンズが高性能で良く写るのだ

だから高価なのであり、開放F値が大きくて暗い

レンズは低性能の安物だ・・」という間違った認識

が残ったままとなっている。

(下手をすれば「開放F値が暗いレンズは暗く写る」

といった酷い大誤解すら、ビギナー層では依然多い)

ちなみに、基本的には、レンズの開放F値は暗い方が

高描写力の設計とする事が容易となる。

口径比(開放F値)を欲張ると、諸収差のオンパレード

となって、手に負えないからだ。

近代のコンピューター光学設計では、また話が少し

違ってくるが、1970年代あたりのオールドレンズを

志向するマニア層であれば、大口径レンズよりも

小口径レンズの方が、ずっと良く写る事は「常識」

として広まっているであろう。

まあつまり、「大口径=高性能=高級品」という

認識で物事を語っているのを見掛けたら、それはもう

完全なる超ビギナー層であるから、ほっておけば良い。

いずれ、その内、大誤解に気づく事であろう。

![_c0032138_12263566.jpg]()

とか、4群6枚の簡素なレンズ構成だ、とか、そんな事を

忘れさせてくれるくらいの高い描写力を持つ。

解像感は高く、ボケ質も破綻しにくい。

ある意味、「富岡光学」らしさを体感させてくれる

レンズであり、「同時代の他の小口径標準よりも、

1枚上手(うわて)」という印象のレンズだ。

(注:レンズ構成が4群6枚と同一のML50/2よりも

本レンズの方が、ずっと優れるように感じるのは、

設計の差異があるのだろうが、詳細な理由は不明だ。

例えば、製造箇所が違うとか設計した企業が違うとか・・

でも廉価版と言っても同じレンズ構成では手を抜く事も

難しいし、それこそ、設計技能自体の差であろうか?)

----

さて、6本目の標準レンズ。

![_c0032138_12263518.jpg]()

(中古購入価格 5,000円)(以下、DX50/1.7)

カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)

詳細不明、1960年代~1970年代に発売されたと

思われるMF標準レンズ、M42マウント版。

![_c0032138_12264347.jpg]()

ただまあ、1960年代のM42機(ASAHI PENTAX SP系等)

や、2003年のCOSINA Voigtlander Bessaflex TM

(銀塩一眼第30回記事)といったM42機を使わない限りは、

現代のミラーレス機にM42用マウントアダプターを

介してM42レンズを使用する場合、A/M切り替えの有無は

全く関係が無い。(注:一部の銀塩/デジタル一眼レフ

に対し簡素なM42マウントアダプター(例:PENTAX製

「マウントアダプターK」等)を使用してM42レンズを

装着する場合は、A/M切り替えスイッチが無いと、レンズ

が開放絞りのままとなり、使い難い/使用不能となる)

まあつまり、マニアで有ればA/M切り替えの有無ごとき

は、どうにでもなるのだが、一般初級中級層では、

こうしたオールドのレンズを使うには、知識も機材環境

の面からも厳しいであろう。 マニア層でもない限り

「富岡光学製のレンズは良く写るらしいから、探して

買ってみよう」などとは思わない事が賢明だ。

----

さて、7本目の標準レンズはCOSINA銘である。

![_c0032138_12264364.jpg]()

(新品購入価格 17,000円)(以下、COSINA55/1.2)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M1(μ4/3機)

詳細不明、1980年前後に発売と思われるMF大口径

標準レンズ、Kマウント版である。

![_c0032138_12264400.jpg]()

富岡光学製のTOMINON 55/1.2の系譜である、という

噂も有力だ。ただ、はっきりとそうである、とは

私は思ってはおらず、本レンズとは、様々な仕様が

微妙に違っているとか(最も異なるのは、本レンズ

では、Kマウント版しか存在しない)、本レンズの

系譜がTOKINA版KENKO版等もあって、富岡光学版

とは微妙に「メーカー間の接点(関係性)」が、

無いようにも思えてしまうからだ。

で、近年においては、「木下光学研究所」が、その

TOMINON 55/1.2を復刻生産(KISTAR 55/1.2 2015年)

している。

ただし、TOMINON系55/1.2は最短60cm?だったように

思うが(本COSINA版はそうである)KISTAR 55/1.2

は最短50cmとなっている(YASHICA版も、最短50cm)

フィルター径はCOSINA版φ58mm、YASHICA版と

KISTARがφ55mmである為、全ての55/1.2系列レンズ

が、全くの同一の設計では無く、仕向けに応じた

小変更が行われているかも知れないし、あるいは元々

全く異なる系譜なのかも知れない(個人的には、全く

異なる系譜だと思っているが、確証は無い)

まあなにせ、1960年代~1970年代には、標準レンズ

の「大口径化競争」が市場で起こり、各社はF1.2級

あるいは、それ以下の開放F値の標準レンズの開発

発売に凌ぎを削った時代だ。

だが、それらF1.2(以下)級レンズの描写力は

どれも酷いものであり、現代の視点では、どれも実用

以下の性能レベルである。

(参考記事:最強50mm選手権第7回MF50mm/F1.2編」

まあ、本COSINA55/1.2も同様、実用的価値は無い。

もし伝説のTOMINON 55/1.2が本レンズと同一設計

(すなわち、富岡光学→COSINAへのOEM供給)である

ならば、それの描写力も話半分に聞いておくのが

賢明であろう。なにせ、F1.2級で、まともなMF標準

レンズは1本も存在しなかったのだ・・

ちなみに 木下光学研究所は、55mm/F1.2の他にも

35mm/F1.4、85mm/F1.4のオールドレンズの復刻版

とも思われるレンズを発売していて、興味はあるのだが、

いずれも少量生産と思われ、必然的に、製造原価や

販売価格が高価である。

まあ、オリジナルのオールドレンズを入手した方が

安価であるくらいだし、オールドの大口径レンズには、

個人的には、あまり(性能的に)期待していないので、

どうも食指が動かず、いずれも未所有だ。

----

さて、次は今回ラストの標準レンズだが、

こちらはYASHICA銘ではなく、微妙な判断だ。

![_c0032138_12264467.jpg]()

(中古購入価格 19,000円)(以下、P50/1.4)

カメラは、SONY α6000 (APS-C機)

1975年に(YASHICA)CONTAX RTS(銀塩一眼第5回記事)

の登場に合わせて発売された大口径MF標準レンズ。

一応、このレンズには西独製と記載されている。

![_c0032138_12265026.jpg]()

ほんの数年前にカメラ事業から撤退したところであり、

関連(下請け)工場の操業や雇用の確保等の事情が

あり、一部のレンズの部品を、日本のYASHICA(富岡

光学)から西独に送って、そこで組み立てを行ったと

推察している。そうすれば、ツァイス製の高級品の

扱いとなるし、それで、YASHICAも、ツァイスも

消費者層も、誰も困らないし、むしろ喜ぶ訳だから、

皆が助かる「Win-Win」関係が成り立つ事となる。

しかし「ツァイス製だ」という事に過敏に反応して

しまった当時の消費者層、ユーザー(オーナー)層、

さらには評論家(専門評価者)層までが、

「これは凄い標準レンズだ、さすがツァイス!」

という過剰な高評価をしてしまい、その後40年以上

に至る近代まで、本P50/1.4は中古相場が不条理に

高価な標準レンズとなってしまっていた。

![_c0032138_12265176.jpg]()

6群7枚のオーソドックスな変形ダブルガウス型構成、

別に非球面レンズを使ってもいなければ、異常(特殊)

低分散ガラスを使っている訳でも無い。

ただ、だからと言って、古すぎて使いものにならない

程の低性能なレンズでも無い。各社は、このP50/1.4の

性能レベルを参考にし、1980年代には50mm/F1.4級

標準レンズの性能を、ほぼ完成の域にまで向上させた。

そのままAF時代(1980年代後半~)に入っても、

各社50mm/F1.4級は、その完成度の高い光学系のまま

AF化され、さらにデジタル時代(2000年代前半~)に

入ってまでも、そのままの中身の標準レンズを30年間

以上も売り続けていた。何故ならば、改良する必要性が

あまり無かったからだ。

2010年代に入り、カメラ市場が縮退してしまうと、

さすがにもう30年も40年も前の古い設計の、標準レンズ

を数万円という安価な価格で販売していても埒が明かない。

そこで、コンピューター光学設計とした、十数群十数枚

という、「大きく重く高価」な三重苦の標準レンズを

やっと30~40年ぶりにリニューアルした訳だ。

まあ勿論、新型の標準レンズは良くは写る。

(参考:最強50mm選手権第17回決勝戦記事)

ただ、「三重苦」である事の是非は微妙だ。

マニア的視点では、銀塩MF時代(1980年代頃まで)の

標準レンズの方が楽しめるようにも思えてしまう。

でも、最強50mm選手権シリーズ記事でも、さんざん

書いてきたように、ある程度、銀塩MF標準レンズの

数を揃えていくと、「あれも同じ、これも同じ」と、

殆ど区別の出来ないような、極めて描写傾向の

似ている標準レンズが、いくらでも出て来てしまう。

まあつまり、時代に応じて、各社の標準レンズの

性能は横並びなのだ。

もっとも、それに気づくまで、いったい何十本の

MF標準レンズを買い集めてしまった事だろうか・・

わかっている事は、Planar 50mm/F1.4の、たった

1本だけを手にして、「これは最高の標準レンズだ」

等という評価は出来る筈が無い、という事は、まあ

確かだとは思う。世間の誰もが「ツァイス」という

ブランドの魔力に翻弄されてしまっていた時代なのだ・・

(余談:近年のTVのバラエティ番組で、三ツ星レストラン

でインスタントの食品を出しても、多くの客は、それに

気づかず、「やはり高級レストランは違うね!」と、

喜んでいる様子を面白おかしく紹介する人気企画がある。

まあ、それと同じ事で、「やはりツァイスは凄いね」と

言う風に、評判だけに左右されてしまうのは、例えマニア

でも評論家でも、それを避ける事は難しいのだろう・・)

で、私はもう「ああ、富岡光学製らしき標準レンズだね」

と、そんなイメージを、本P50/1.4に対して持っている。

----

では、今回の補足編「YASHICA銘富岡光学製らしき

標準レンズ」編は、このあたりまでで。

次回レンズマニアックス記事に続く・・

製らしき、標準(=50mm級の焦点距離)レンズ編とする。

当該条件に当てはまるレンズを6本と、関連すると

思われる2本、計8本の所有レンズを紹介しよう。

なお、「富岡光学製らしき」とは、現代においては、

もはや詳しい情報も殆ど残っておらず、あくまで推測

の域でしか無いからだ。

「YASHICA」とは?「富岡光学」とは? については

記事内で追々説明していく。

----

ではまず、今回最初のYASHICA銘標準レンズ

(中古購入価格 6,000円)(以下、ML50/1.7)

カメラは、CANON EOS 6D(フルサイズ機)

詳細不明、1980年前後に発売と思われるMF標準

レンズ、Y/C(ヤシカ/コンタックス、又はRTSとも)

マウント版である。

著名な老舗のカメラ/レンズメーカーである。

簡単に歴史を述べておこう。

<YASHICAの歴史>

1949年(昭和24年)

戦後復興期の、この年、長野県に設立したが、

当初は「八洲(ヤシマ)精機株式会社」という

名前で、電気時計等を作っていた。

その後、東京の写真用品の会社から(中判)カメラ

を受託され、OEM生産をする事となった。

その際、シャッター部品とレンズは、専業他社の

製品を仕入れたが、レンズは「富岡光学器械製造所」

(東京)のトリローザ80mm/F3.5を使用。

ここで「富岡光学(器械製作所)」との接点が

生まれた事となる。

1953年

OEM生産の「ピジョンフレックス」が完成、発売開始。

同年、これを自社ブランド製品とした、「ヤシマ

フレックス」(後に、カメラを表す接尾後のCAを

つけて「ヤシカ(YASHICA)フレックス」と改名された)

を元に、カメラ事業へ進出。同時に企業の名前も、

「八洲光学精機株式会社」に変更(「光学」がついた)

1950年代

毎年のように中判(6x6 または 6x4.5)二眼レフを

発売。この当時は二眼レフのブームであったので、

これで八洲光学精機は急成長をした。

1958年

カメラの商品名として既に市場に広く知られていた

「YASHICA」を社名とし「株式会社ヤシカ」となった。

(注:カメラ上での表記は、「yashicaflex」等と

小文字表記であった→未所有につき詳細割愛)

1959年

「ニッカカメラ株式会社」および「ズノー光学工業」

という戦前からの老舗カメラメーカー2社を買収し、

それとともに技術力や生産力を高め、35mm判カメラ

の製造を開始した。

1965年

世界初とも言われる(?)電子制御型露出制御型

(=EE、現代で言うAE(自動露出)の事)35mm判

コンパクトカメラ「YASHICA ELECTRO 35」を発売。

以降、1975年までの累計販売台数は500万台とも

言われるビッグヒット製品となる。

ただし、この時代では「YASHICA HALF」シリーズ等の

ハーフ判カメラも多数販売している。OLYMPUS-PENや

RICOH AUTO HALF等も大ヒットした時代であった。

(ハーフ判カメラは、当時、高価であったフィルム代や

現像代を節約する事が出来る為、人気であった)

前述の500万台が、ハーフ判カメラの販売台数を含んで

いたかどうかは不明。しかし最も売れたOLYMPUS-PEN

でも累計800万台(注:オリンパスにより、2018年に

従前の1700万台より下方修正された公式情報)程度の

販売台数であったから、500万台とは、YASHICAの

全カメラの販売総数であったのではなかろうか?

1968年

これまでYASHICAに対しレンズの供給を続けていた

「富岡光学器械製造所」を子会社化する。

(翌1969年には「富岡光学株式会社」に改名)

1970年代前半

西独カール・ツァイス社が、カメラ事業(CONTAX)の

撤退を決め、日本のメーカーに事業移管の打診を行う。

当初PENTAX(旭光学)に話があった模様だが成立せず、

YASHICAとの交渉が本格化した。

1974年

YASHICAは、西独カール・ツァイス社と提携。

ここから、銀塩35mm判MF一眼レフ(CONTAX)と、

交換レンズ(RTSマウント)の開発が始まる。

レンズの設計製造は、当然、「富岡光学」であるが、

公(おおやけ)には「カールツァイス社が監修している」

事となっていた。(=日本製品より西独製を高級と見なす

消費者層が殆どであった時代だからだ)

1975年(昭和50年)

CONTAX RTS発売(銀塩一眼第5回記事参照)

世界的にも注目された「鳴り物入り」のカメラだったが、

しかし、この年、様々な不運な出来事が集中し、

なんとYASHICAは、経営破綻(倒産)してしまう。

すぐさま、銀行、商社、京セラ等が資本投下し、

CONTAX(RTS等)の生産を続けるが、新製品の開発は

超スロー化してしまった。(参考:CONTAX RTSⅡは、

7年後の1982年の発売、未所有)

1983年

YASHICAは、京セラに正式に吸収合併された。

この時点より以降は、京セラCONTAX、これ以前では

YASHICA CONTAXと区別されるのだが・・・

YASHICA時代に、CONTAXと同一マウントのMF一眼レフ

を発売していて、それのマウントが「Y/C」すなわち

YASHICA/CONTAXと一般に呼ばれていた為、

ヤシカ/コンタックス(ヤシコン)は、ここまで変遷が

あったメーカー名そのものの話なのか? あるいは、

マウントの話なのか? そのあたりが曖昧である。

なので、中古流通市場(業界)の一部または、一部の

マニア層においては、マウントの話をする場合は、

「RTSマウント」(1975年のCONTAX RTSにちなむ)

と呼ぶケースも多い。

1985年

MINOLTAが、世界初とも言える実用AF一眼レフ

システム「α(-7000等)」を発売。

一般に「αショック」と呼ばれ、他社は一斉に一眼

レフのAF化に追従する。

1986年

ミノルタα-7000を大幅に参考にしたと思われる

京セラブランド初のAF一眼レフ「Kyocera 230-AF」

を発売。これは海外では(知名度がある)YASHICAの

ブランド名で発売された。しかしながらY/Cマウント

とは互換性が無い(注:一応マウントアダプター/

AFコンバーターは存在していた模様)専用マウントで

あり、そのAF交換レンズは金満家やビギナー層が喜ぶ

Carl Zeiss銘では無い。

このAFシリーズは、数機種が1990年代前半まで発売

されたが、商業的には完全に失敗してしまう。

マニア層からの受けも悪く、後年には「珍品」扱いと

なってしまった。

1990年代

最後のYASHICA銘(MF)一眼レフは、恐らくだが

YASHICA 108 MULTI PROGRAM (1990年)であろうか?

(あるいは、海外向け専用機として、109 MULTI PROGRAM

が存在していたという情報もある)

まあ、この時代は完全にAF一眼レフ時代であり、MFの

YASHICA一眼レフが生き残れる状況では無い、残念ながら

ここでYASHICAのブランド銘も、ほぼ終焉である。

2000年

CONTAXブランドで「Nシステム」発売、しかしこれも

商業的に失敗してしまう。不憫なので、あまりこの

歴史は書きたく無い。(銀塩一眼第24回 CONTAX N1

記事等を参照の事)

2005年(平成17年)

京セラ・CONTAXが、カメラ事業から撤退。

以降、CONTAXのブランド銘は、どこも使用していない。

---

さて、ここまでがYASHICAの歴史である。

以降、京セラのカメラ事業撤退(2005年)後にも

YASHICAのブランド名は、いくつかの商社等

(エクゼモードや、ヴィレッジヴァンガード等)

により使われているのだが、冗長になるので割愛する。

(というか、YASHICAの名前だけを使ったトイカメラ

であったりするので、あまり紹介の意味が無い)

過去参照記事としては

「カメラの変遷第10回ヤシカ/京セラ・CONTAX編」

にも詳しい。

それと、実は、このように「歴史」をまとめて記載する

だけで、「わかったような気分」となってしまうような

記事の書き方は、個人的には好きでは無い。

本来であれば、各時代において、その世情であるとか

他社とのライバル関係とか、そういう「生きた歴史」

が存在し、それ故に、こういう製品が出てきたとか、

そんな風にカメラの歴史を研究していきたい訳だ。

上の年表のような「死んだ歴史」を調べても、書いても

読んでも、殆ど役に立たない。それでは、学校の教科書

等に書かれている歴史年表と同等であり、その年表が

「勉強になった」というケース(情報価値)は少ないと

思っている。むしろ、そういう「年表や年号だけ」を

(テストに出るから)と覚えた、ガリ勉スタイルが、

いかに非効率的であったか?は、誰もが知る所だろう。

また、歴史を調べただけで、自身がそれに関与している

訳でもなければ、その歴史から新たな事実を推測して

いる状況も無ければ、「何も生み出してはいない」事と

なってしまう。どこかにある情報を、単にまとめただけの

「二次情報」は「情報価値は無い」というのが、個人的な

強い信条となっている。(同様に、カメラやレンズ等の

スペックだけを纏めただけの記事も、何も情報価値は無いと

思っている。自身で使った意見等を書いて貰いたいと思う)

本ML50/1.7については、京セラ傘下時代でのYASHICAが、

Y/Cマウントの機体(FR/FXシリーズ)の発売を開始した

のは1977年からなので、本レンズや他のMLレンズ群も、

同時代1970年代後半以降での発売だと思われる。

で、製造は当時YASHICAが子会社化していた「富岡光学」

製である事は、ほぼ間違い無いであろう。

ただ、前述のように、この時代のYASHICAは経営破綻

していた状態であり、資金繰りとか、様々な事情から

「富岡光学」に、全レンズ(ML/ツァイス銘)の生産を

委ねていた訳でも無い、という状況も想像できる。

情報によれば、他のいくつかの企業や工場(ヤシカの

自社工場、マミヤ、トキナー、コシナ(後期)等)に

分散されてYASHICAレンズは製造されていた模様だ。

本ML50/1.7は、完成度の高い小口径標準レンズであり、

当時の他社同等品(例:PENTAX SMC-T55/1.8や、

MINOLTA MC50/1.7等)と並んで、良く写るレンズだ。

他社の同時代の小口径標準レンズ製品では、大口径版

(50mm/F1.4等、最短撮影距離は殆ど全てが45cm)

との仕様的差別化により、最短撮影距離を60cm程度まで

長くしてしまったケースも多々あるが、本ML50/1.7は、

最短50cmと、仕様的差別化は最小限である。

本レンズである必要は無いが、1970年代頃の、

MF小口径標準(50mm前後、開放F1.7~F2、変形

ダブルガウス型5群6枚構成)は、マニア層としては、

「歴史の変遷」を知る上でも必携のレンズであろう。

MF小口径標準の、現代にも通用する高い描写力は、

初級マニア層では、驚きを隠せないかも知れない。

----

では、2本目の標準レンズ

(中古購入価格 8,000円)(以下、ML50/1.4)

カメラは、SONY α7S (フルサイズ機)

詳細不明、やはり1980年前後に発売と思われる

MF標準レンズ、Y/Cマウント版である。

大口径標準CONTAX Planar T* 50mm/F1.4(後述)

との戦略的な差別化が必要なレンズであろう。

まあつまり、

「CONTAXは一流品で、高性能で高価なのです。

YASHICAは大衆向けで性能は低いですが安価です」

という、一般消費者層がわかりやすい販売(営業)

戦略を取る必要があった訳だ。

が、マニア層等は「富岡光学は世界のカールツァイスが

認めた技術力の高い企業だ。よって、CONTAXを買うのは

成金趣味のブルジョア層であり、マニアであればYASHICA

のレンズを買う、それが「通」というものだろう?」

という論理で、あえてYASHICA・富岡光学製品を志向する

人達も、当時、又は20年後の第一次中古カメラブーム時

にも大変多かった。

つまり、ツァイスのレンズを買ってしまったら、「何も

わかっておらずにブランド銘に騙される金満家消費者層と

同じに見られてしまう」事を、マニア層は嫌った訳だ。

だから、YASHICA MLレンズは、いつの時代でも品薄傾向

である。すなわち、その販売時点では、例えマニア層が

あれこれと言ったとしても、やはり世間一般からの注目は

「CONTAX」であり、「YASHICA」ではない。

後年には、あまり売れておらず中古流通が潤沢とは言えない

YASHICAレンズを、マニア層が「富岡光学製だ!」と言って

買い漁った為、もう現代では、YASHICA銘レンズは、殆ど

流通していない状況だ。

P50/1.4とは、レンズ構成は同等の6群7枚、ただし

フィルター系が異なり、ML50/1.4はφ52mm、

P50/1.4はφ55mmである。これは、瞳径の大きい

P50/1.4に僅かに設計上の優位点がある。(小型化を

取るか描写力を取るか?のトレードオフ(二者択一)だ)

そして最短撮影距離は、申し訳程度に、ML50/1.4

に僅かに性能制限を掛けていて、P50/1.4の45cm

に対し、本ML50/1.4は50cmである。

後、絞り羽根の枚数が異なり、P50/1.4は6枚、

何故か本ML50/1.4の方が多い8枚だ。

ただし、絞り羽根は、マニア層等では奇数を好む傾向

がある。(=光条/光芒を出す時、奇数の場合のみ

絞り羽根の数の2倍の光の線が現れる事が理由だ)

で、ML50/1.4の描写傾向は、P50/1.4とは異なる。

簡潔かつ感覚的に言えば、P50/1.4は条件が決まった

際に爆発的な高描写力が得られるピーキーなレンズ

ではあるが、その確率はかなり低く、銀塩時代の

機材環境ならば、なおさらであり、P50/1.4での

凄い写りを得られたユーザーは、極めて少なかった

事であろう。私も銀塩時代では「滅多に決まらない」

そのP50/1.4は、辟易しながら使っていたが、たまたま

得られる素晴らしい写りへの期待だけはあった。

本ML50/1.4は、P50/1.4ほどに難しい特性ではない。

ただ、条件が決まった場合でも、P50/1.4程の爆発的

な高描写力は得られない。まあ、汎用的というか、

安全なレンズというか、面白味の少ないレンズとか、

色々な解釈はできるだろうが、両者は全く違うレンズ

として、そう簡単に優劣を語る事は出来ないと思う。

----

では、3本目のレンズ

(中古購入価格 不明:カメラボディに付属の為)

カメラは、CANON EOS M5 (APS-C機)

詳細不明、1980年前後に発売と思われるMF標準

レンズ、Y/Cマウント版。

ここで述べておく。(ただし、ごく普通の年表である。

当時の世情等を絡めていくと際限なく冗長になるからだ)

<富岡光学の歴史>

1932年(昭和7年)

創業者の「富岡正重」氏が東京・大森(当時は区)に

富岡光学機器製作所を設立、後に株式会社となるが、

戦時中は軍需工場となり、陸軍・海軍の光学兵器を

生産する。(その為、米軍に狙われたのであろうか?)

1945年

東京空襲(爆撃)により、富岡光学の工場は全焼して

しまう。なお、この東京空襲については、何度も

行われていて、被害甚大ではあるが、戦争という世情に

より、詳細な記録は(意図的に?)残されていない。

1949年

戦後、富岡社長夫人の実家の青梅市で、疎開していた

一部の工場設備を元に、事業を再開。

「株式会社富岡光学器械製造所」を設立する。

1960年代

YASHICAのレンズ生産を主に行ってはいたが、

この時代では、「富岡光学」は、YASHICAの子会社では

無く、自社ブランド(TOMINON)の他、他社へのOEM

供給も多数行われていた模様である。

マニア間で伝わる話としては、この時代か、やや

後の1970年代頃のTOMINON 55mm/F1.2 (未所有)が

個性的な描写力を持ち、COSINAやCHINON等へも

OEM供給されていたとの事。(真偽不明、何故ならば

既にYASHICAの傘下となっていた為、政治的にそれが

可能だったか否か?の検証が難しい状況だ)

もし、その説を信じるならばCOSINA 55mm/F1.2は

所有しており、それについては後で紹介する。

1968年

YASHICAの資本傘下となり、子会社化される。

1969年(昭和44年)

「富岡光学株式会社」に改名。

この後の時代では、ほぼYASHICAカメラ製品用の

レンズ(この時代では、ELECTRO 35シリーズの

コンパクト機用レンズや、M42マウントのYASHICA J

およびTL/TL ELECTROシリーズ用のレンズ)を生産

していた事であろう。

1970年

銀塩MF一眼レフYASHICA TL ELECTRO X ITSの発売。

前述の55mm/F1.2レンズ(AUTO YASHINON DX55/1.2

あるいは DS-M55/1.2、詳細不明)がセット

されていた模様である(未所有)

ちなみに、この時代1960年代~1970年代のYASHICA

製カメラは、私はELECTRO 35、ハーフ判、M42一眼等

を数台所有していたのだが、単体レンズは富岡光学製と

思われた為に、現代でも一部は残して所有しているが、

カメラ本体は、「古すぎて実用価値無し」とみなし、

デジタル時代に入った頃に処分してしまっている。

この時代のカメラの搭載レンズが手元に残っていれば、

より歴史的な変遷の研究にも役立ったかも知れないが、

まあ、カメラを処分した時の感覚では「レンズも同様に

古すぎて実用価値無し」という考えであった。

では、富岡光学の歴史の続きだ。

1983年(昭和58年)

YASHICAが京セラに吸収合併された時点で、富岡光学

も京セラの傘下となる。

1991年

社名を「京セラオプテイック株式会社」に変更。

ちなみに、この時点においても、富岡光学の(戦後

での)創業地の東京都青梅市に本社を置いていた。

2005年(平成17年)

京セラCONTAXが、カメラ事業より撤退。

京セラオプテイック(元・富岡光学)が、この後

写真用(交換)レンズの生産を続けていたかどうか?

の情報は入手できていない。

2018年(平成30年)

「京セラオプテイック株式会社」は、京セラ株式会社

に吸収合併されて消滅。ここで「富岡光学」の長い

歴史は終焉した事となる。

まあ、この時代(またはM42時代から)のYASHICAの

50mm級標準レンズは、開放F値の違う製品が沢山あり

何故、そんなに沢山の機種があったのか? 今となっては

不思議にも思うが、他社、例えばCANON等であっても

多数のスペック違いのMF標準レンズを並行ラインナップ

していたので、当時はそんな市場戦略もあったのだろう。

本レンズは、小型軽量のメリットはあるが若干のボケ質

破綻も目立ち、個人的には、開放F値が僅かに異なる、

F1.9版の方が好みだ。

開放F値違いでの、スペックの差については後述する。

----

さて、4本目の標準レンズ

(中古購入価格 2,000円)(以下、DSB50/1.9)

カメラは、OLYMPUS PEN-F (μ4/3機)

詳細不明、1970年代末頃に発売と思われるMF標準

レンズ、Y/C(RTS)マウント版である。

DSBという名称は「モノ(単層)コーティング版」だ

と言われている。

型番の由来は、YASHICAの1970年代前半までの

M42マウント版レンズにおいて、DS(YASHINON-DS)

という型番のレンズがあったので、それのBタイプ

(マウント変更型??)という意味なのかも知れない(?)

前述したが、開放F値の違いでレンズ構成も異なり、

当然ながら小口径版は簡素な設計で、安価であった。

<YASHICA ML標準レンズのレンズ構成>

55mm/F1.2:6群7枚

50mm/F1.4:6群7枚

50mm/F1.7:5群6枚

50mm/F1.9:4群6枚

50mm/F2.0:4群6枚

なお、いずれのML標準レンズも、最短撮影距離は

50cmで統一されている。(=ラインナップ間での、

およびCONTAXレンズとの、仕様的差別化は行われて

いない)

それと、上記MLレンズの中には、それ以前の

M42マウント版と同一のスペックの物も多く、

一部は、M42時代の設計を継承している可能性もあるが、

(本レンズDSB50/1.9は、恐らくは設計継承品だ)

そういうパターンが全てでは無いであろう。

なにせ、この時代はMF一眼レフとセット販売されている

標準レンズの良し悪しが、そのままカメラの評判にも

直結する時代であったから、各社とも標準レンズ性能の

小改良に余念が無い時代であったからだ。

----

さて、5本目のYASHICA標準レンズは少し古い時代だ。

(中古購入価格 9,000円)(以下、DS50/1.9)

カメラは、PANASONIC DMC-G6 (μ4/3機)

詳細不明、恐らくだが1960年代末か1970年代初頭

頃に発売と思われるMF標準レンズ。

こちらはM42マウント版である。

1961年(PENTA J)~1969年(TL ELECTRO)~

1973年の期間に留まる、それ以降は、前述のとおり

Y/C(RTS)マウント機に転換する訳だ。

YASHICAのM42マウント版レンズは、

AUTO YASHINON-DS、AUTO YASHINON-DX、

AUTO YASHINON DS-Mの3種類が存在する。

一般的には、「絞りのA/M切り替えが存在するのがDX型

であり、それが無いのがDS型だ。なお、DS-Mはマルチ

(多層)コートで、他は全て単層コーティングだ」と

マニア層や中古市場においては分類されているが、

ごく僅かな例外(無印版の存在や、A/M切り替えが

あるDS型等)がある模様だ。

それと、A/M切り替えのあるDX型の方が後から発売

されているようにも思えるのだが、DS型が後から

発売されたケースもある模様で、どうにも良く理解

できない。

もしかすると、生産工場が異なる可能性もある訳で、

この当時のYASHICAは、まだ富岡光学を子会社化して

いなかったから、他社(コシナやマミヤ等)にレンズ

製造を依頼する事もできただろうし、あるいは既に

「ニッカ」や「ズノー」という老舗カメラメーカーも

買収済みであったから、それらをYASHICAの自社工場

として運用していたのかも知れない。そうであれば、

製造工場の設備等の差異により、レンズ毎の仕様が

変わって来る事も、まあ、わからない話では無い。

さて、本DS50/1.9、および前述のDSB50/1.9は、

両者同じ光学系でのマウント違いのレンズだと思われる。

恐らくはコストダウン優先型の設計であり、キット

レンズとする母艦カメラの価格帯等に応じて、最も

安価なカメラ+標準レンズのセットを実現する為の

ものであったかも知れない。

この時代は「高度成長期」(1954年~1970年)で

あったから、所得が増え、景気が良くなった事で、

消費者層の多くが、カメラを欲しがったと思われる。

ただ、同時に、物価も上昇した時代(1950年を1.0

とすると、1960年で約1.5、1970年で約2.2、

の比率となる。なお、以降の時代は「狂乱物価」とも

言われ、さらに物価の上昇が激しくなった)

・・(物価が上昇した時代)であった為、消費者層

への選択肢として、高級品も廉価版(のカメラ)も

併売されていた事だろう。

廉価版にセット(キット販売)するレンズは、

開放F値のスペックを暗くする事が簡便だ。

何も知らない入門者層に対しても、F1.4=高級品

F1.7=中級品、F2級=廉価版、と明確に区別できる。

もしかすると、この1960年代が、レンズの開放F値の

差を「性能差だ」と、消費者層に誤認識させてしまう

最初の時代だったかも知れない。その後、約半世紀の

50年以上が過ぎた現代でも、ビギナー層の間では

「開放F値の小さいレンズが高性能で良く写るのだ

だから高価なのであり、開放F値が大きくて暗い

レンズは低性能の安物だ・・」という間違った認識

が残ったままとなっている。

(下手をすれば「開放F値が暗いレンズは暗く写る」

といった酷い大誤解すら、ビギナー層では依然多い)

ちなみに、基本的には、レンズの開放F値は暗い方が

高描写力の設計とする事が容易となる。

口径比(開放F値)を欲張ると、諸収差のオンパレード

となって、手に負えないからだ。

近代のコンピューター光学設計では、また話が少し

違ってくるが、1970年代あたりのオールドレンズを

志向するマニア層であれば、大口径レンズよりも

小口径レンズの方が、ずっと良く写る事は「常識」

として広まっているであろう。

まあつまり、「大口径=高性能=高級品」という

認識で物事を語っているのを見掛けたら、それはもう

完全なる超ビギナー層であるから、ほっておけば良い。

いずれ、その内、大誤解に気づく事であろう。

とか、4群6枚の簡素なレンズ構成だ、とか、そんな事を

忘れさせてくれるくらいの高い描写力を持つ。

解像感は高く、ボケ質も破綻しにくい。

ある意味、「富岡光学」らしさを体感させてくれる

レンズであり、「同時代の他の小口径標準よりも、

1枚上手(うわて)」という印象のレンズだ。

(注:レンズ構成が4群6枚と同一のML50/2よりも

本レンズの方が、ずっと優れるように感じるのは、

設計の差異があるのだろうが、詳細な理由は不明だ。

例えば、製造箇所が違うとか設計した企業が違うとか・・

でも廉価版と言っても同じレンズ構成では手を抜く事も

難しいし、それこそ、設計技能自体の差であろうか?)

----

さて、6本目の標準レンズ。

(中古購入価格 5,000円)(以下、DX50/1.7)

カメラは、FUJIFILM X-T1 (APS-C機)

詳細不明、1960年代~1970年代に発売されたと

思われるMF標準レンズ、M42マウント版。

ただまあ、1960年代のM42機(ASAHI PENTAX SP系等)

や、2003年のCOSINA Voigtlander Bessaflex TM

(銀塩一眼第30回記事)といったM42機を使わない限りは、

現代のミラーレス機にM42用マウントアダプターを

介してM42レンズを使用する場合、A/M切り替えの有無は

全く関係が無い。(注:一部の銀塩/デジタル一眼レフ

に対し簡素なM42マウントアダプター(例:PENTAX製

「マウントアダプターK」等)を使用してM42レンズを

装着する場合は、A/M切り替えスイッチが無いと、レンズ

が開放絞りのままとなり、使い難い/使用不能となる)

まあつまり、マニアで有ればA/M切り替えの有無ごとき

は、どうにでもなるのだが、一般初級中級層では、

こうしたオールドのレンズを使うには、知識も機材環境

の面からも厳しいであろう。 マニア層でもない限り

「富岡光学製のレンズは良く写るらしいから、探して

買ってみよう」などとは思わない事が賢明だ。

----

さて、7本目の標準レンズはCOSINA銘である。

(新品購入価格 17,000円)(以下、COSINA55/1.2)

カメラは、OLYMPUS OM-D E-M1(μ4/3機)

詳細不明、1980年前後に発売と思われるMF大口径

標準レンズ、Kマウント版である。

富岡光学製のTOMINON 55/1.2の系譜である、という

噂も有力だ。ただ、はっきりとそうである、とは

私は思ってはおらず、本レンズとは、様々な仕様が

微妙に違っているとか(最も異なるのは、本レンズ

では、Kマウント版しか存在しない)、本レンズの

系譜がTOKINA版KENKO版等もあって、富岡光学版

とは微妙に「メーカー間の接点(関係性)」が、

無いようにも思えてしまうからだ。

で、近年においては、「木下光学研究所」が、その

TOMINON 55/1.2を復刻生産(KISTAR 55/1.2 2015年)

している。

ただし、TOMINON系55/1.2は最短60cm?だったように

思うが(本COSINA版はそうである)KISTAR 55/1.2

は最短50cmとなっている(YASHICA版も、最短50cm)

フィルター径はCOSINA版φ58mm、YASHICA版と

KISTARがφ55mmである為、全ての55/1.2系列レンズ

が、全くの同一の設計では無く、仕向けに応じた

小変更が行われているかも知れないし、あるいは元々

全く異なる系譜なのかも知れない(個人的には、全く

異なる系譜だと思っているが、確証は無い)

まあなにせ、1960年代~1970年代には、標準レンズ

の「大口径化競争」が市場で起こり、各社はF1.2級

あるいは、それ以下の開放F値の標準レンズの開発

発売に凌ぎを削った時代だ。

だが、それらF1.2(以下)級レンズの描写力は

どれも酷いものであり、現代の視点では、どれも実用

以下の性能レベルである。

(参考記事:最強50mm選手権第7回MF50mm/F1.2編」

まあ、本COSINA55/1.2も同様、実用的価値は無い。

もし伝説のTOMINON 55/1.2が本レンズと同一設計

(すなわち、富岡光学→COSINAへのOEM供給)である

ならば、それの描写力も話半分に聞いておくのが

賢明であろう。なにせ、F1.2級で、まともなMF標準

レンズは1本も存在しなかったのだ・・

ちなみに 木下光学研究所は、55mm/F1.2の他にも

35mm/F1.4、85mm/F1.4のオールドレンズの復刻版

とも思われるレンズを発売していて、興味はあるのだが、

いずれも少量生産と思われ、必然的に、製造原価や

販売価格が高価である。

まあ、オリジナルのオールドレンズを入手した方が

安価であるくらいだし、オールドの大口径レンズには、

個人的には、あまり(性能的に)期待していないので、

どうも食指が動かず、いずれも未所有だ。

----

さて、次は今回ラストの標準レンズだが、

こちらはYASHICA銘ではなく、微妙な判断だ。

(中古購入価格 19,000円)(以下、P50/1.4)

カメラは、SONY α6000 (APS-C機)

1975年に(YASHICA)CONTAX RTS(銀塩一眼第5回記事)

の登場に合わせて発売された大口径MF標準レンズ。

一応、このレンズには西独製と記載されている。

ほんの数年前にカメラ事業から撤退したところであり、

関連(下請け)工場の操業や雇用の確保等の事情が

あり、一部のレンズの部品を、日本のYASHICA(富岡

光学)から西独に送って、そこで組み立てを行ったと

推察している。そうすれば、ツァイス製の高級品の

扱いとなるし、それで、YASHICAも、ツァイスも

消費者層も、誰も困らないし、むしろ喜ぶ訳だから、

皆が助かる「Win-Win」関係が成り立つ事となる。

しかし「ツァイス製だ」という事に過敏に反応して

しまった当時の消費者層、ユーザー(オーナー)層、

さらには評論家(専門評価者)層までが、

「これは凄い標準レンズだ、さすがツァイス!」

という過剰な高評価をしてしまい、その後40年以上

に至る近代まで、本P50/1.4は中古相場が不条理に

高価な標準レンズとなってしまっていた。

6群7枚のオーソドックスな変形ダブルガウス型構成、

別に非球面レンズを使ってもいなければ、異常(特殊)

低分散ガラスを使っている訳でも無い。

ただ、だからと言って、古すぎて使いものにならない

程の低性能なレンズでも無い。各社は、このP50/1.4の

性能レベルを参考にし、1980年代には50mm/F1.4級

標準レンズの性能を、ほぼ完成の域にまで向上させた。

そのままAF時代(1980年代後半~)に入っても、

各社50mm/F1.4級は、その完成度の高い光学系のまま

AF化され、さらにデジタル時代(2000年代前半~)に

入ってまでも、そのままの中身の標準レンズを30年間

以上も売り続けていた。何故ならば、改良する必要性が

あまり無かったからだ。

2010年代に入り、カメラ市場が縮退してしまうと、

さすがにもう30年も40年も前の古い設計の、標準レンズ

を数万円という安価な価格で販売していても埒が明かない。

そこで、コンピューター光学設計とした、十数群十数枚

という、「大きく重く高価」な三重苦の標準レンズを

やっと30~40年ぶりにリニューアルした訳だ。

まあ勿論、新型の標準レンズは良くは写る。

(参考:最強50mm選手権第17回決勝戦記事)

ただ、「三重苦」である事の是非は微妙だ。

マニア的視点では、銀塩MF時代(1980年代頃まで)の

標準レンズの方が楽しめるようにも思えてしまう。

でも、最強50mm選手権シリーズ記事でも、さんざん

書いてきたように、ある程度、銀塩MF標準レンズの

数を揃えていくと、「あれも同じ、これも同じ」と、

殆ど区別の出来ないような、極めて描写傾向の

似ている標準レンズが、いくらでも出て来てしまう。

まあつまり、時代に応じて、各社の標準レンズの

性能は横並びなのだ。

もっとも、それに気づくまで、いったい何十本の

MF標準レンズを買い集めてしまった事だろうか・・

わかっている事は、Planar 50mm/F1.4の、たった

1本だけを手にして、「これは最高の標準レンズだ」

等という評価は出来る筈が無い、という事は、まあ

確かだとは思う。世間の誰もが「ツァイス」という

ブランドの魔力に翻弄されてしまっていた時代なのだ・・

(余談:近年のTVのバラエティ番組で、三ツ星レストラン

でインスタントの食品を出しても、多くの客は、それに

気づかず、「やはり高級レストランは違うね!」と、

喜んでいる様子を面白おかしく紹介する人気企画がある。

まあ、それと同じ事で、「やはりツァイスは凄いね」と

言う風に、評判だけに左右されてしまうのは、例えマニア

でも評論家でも、それを避ける事は難しいのだろう・・)

で、私はもう「ああ、富岡光学製らしき標準レンズだね」

と、そんなイメージを、本P50/1.4に対して持っている。

----

では、今回の補足編「YASHICA銘富岡光学製らしき

標準レンズ」編は、このあたりまでで。

次回レンズマニアックス記事に続く・・